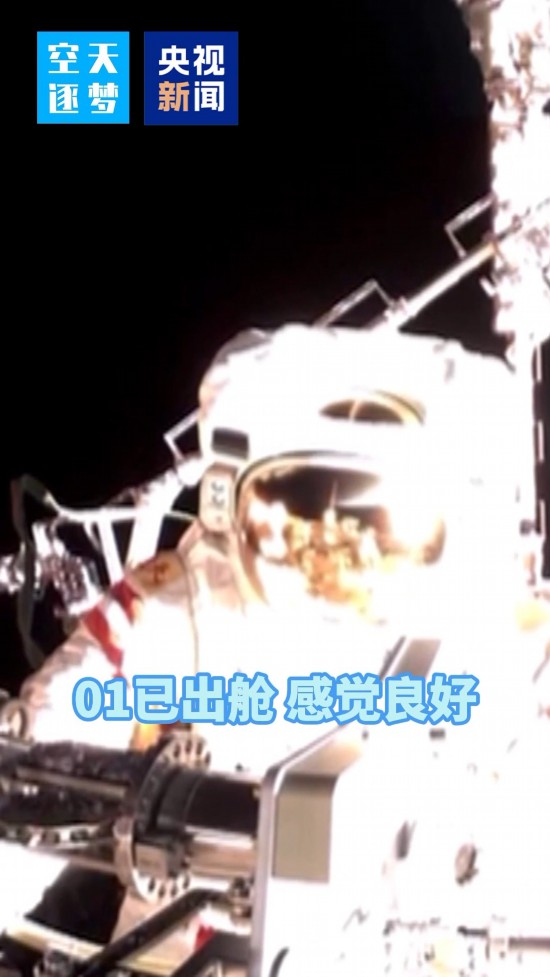

“我已出艙,感覺良好” 看似輕鬆的背后 出艙活動到底有多難?

20日,中國載人航天工程辦公室發布消息,神舟十九號航天員乘組將於近日擇機實施第三次出艙活動。那麼航天員出艙到底有多難?一起來了解。

每次出艙我們都能聽到“我已出艙,感覺良好”這樣一句話,在這看似輕鬆的背后,出艙活動到底有多難?今天我們就聊一聊這個話題。

難點一:天地協同

在航天員出艙活動中,地面必須做到對事故隱患及時發現和迅速處理,每一次出艙都是一次天地協同的過程。

在地面的飛控大廳,有很多的工作人員通過與航天員通話和電視圖像,時刻了解航天員的操作過程並提供必要的引導,從而實現天地間大力協同。

難點二:艙內外配合

除了天地協同之外,艙內外同樣需要完美的配合,在上一次的出艙活動中,蔡旭哲和宋令東在艙外干活,而航天工程師王浩澤一直在艙內緊盯屏幕,密切關注艙外航天員的一舉一動,同時精准、從容地進行機械臂操作,確保將他們運送到正確的位置,身處太空的三人乘組是彼此最堅強的后盾,每一次的滿分默契都是千萬次精心演練的結果。

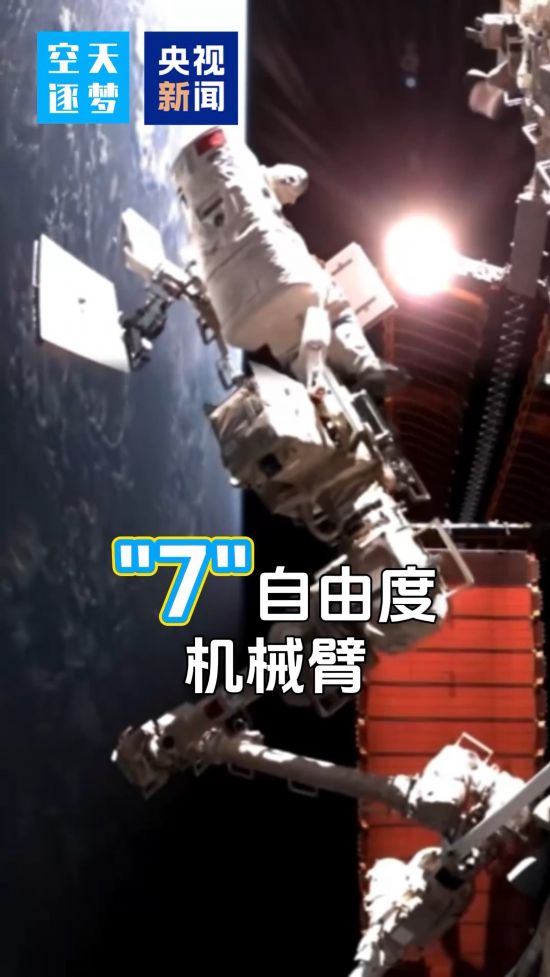

難點三:與機械臂協同工作

除了人與人之間的協作,還需要人與機器間的協同,這更是一項需要千錘百煉的技能。機械臂就像盤旋在太空的一條巨龍,航天員需要充分掌握“駕馭”它的本領,與之密切配合完成艙外各項工作。

作為艙外工作時極為重要的輔助工具,中國空間站“7”自由度機械臂能在自身附近任意角度進行抓取和操作,以及在空間站表面自如“爬行”,這也要求航天員具備極好的心理素質,在失重情況下實現“人臂合一”,讓身上的五星紅旗穩穩屹立於蒼穹之巔。

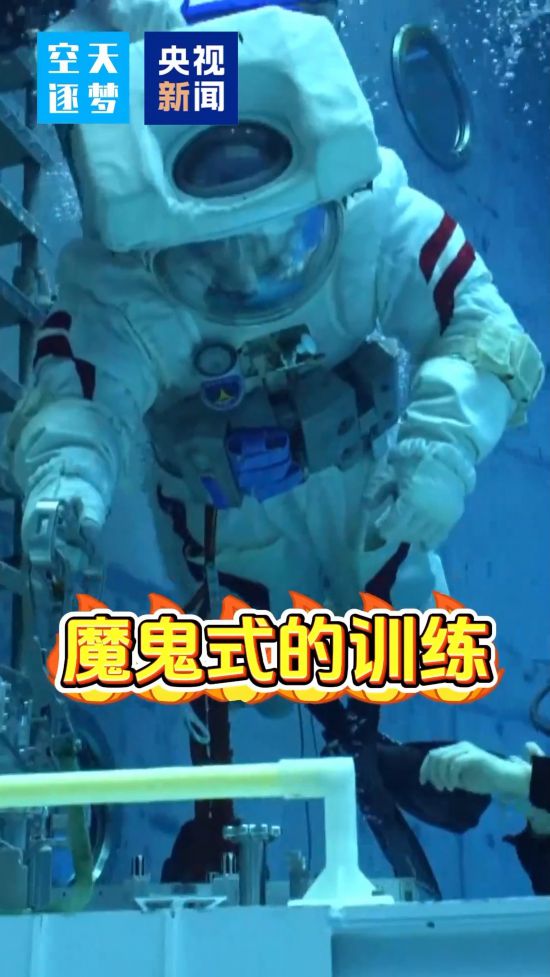

難點四:精准操作

當然,最終,出艙執行任務還需要出艙航天員的精准操作。為了確保萬無一失,航天員在天上做的每一個動作都要在地面經歷一番“魔鬼式訓練”,通過虛擬現實訓練器等多種設備開展訓練。航天員可熟知艙外工作的各項原理並熟練掌握相關設備的操作技能,確保出艙活動順利實施。

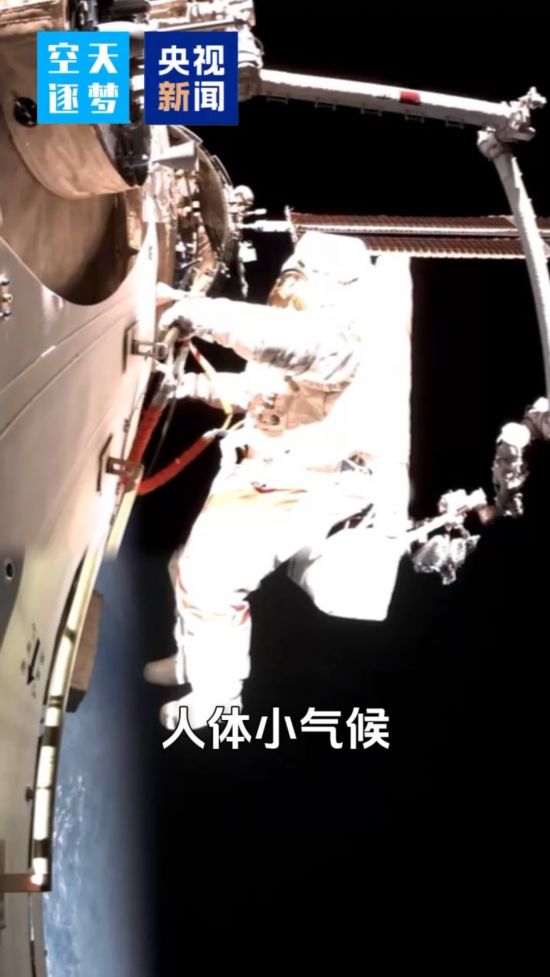

難點五:個人安全防護

出艙最重要的是保証航天員的安全,為此,我們給航天員配備了很多裝備,其中,最重要的就是艙外航天服。

艙外航天服實際上是一個小型的載人航天器,除了具有艙內航天服所具有的功能外,還增加了防輻射、隔熱、防微隕石、防紫外線等功能,還能提供可靠工效保障及遙測通信保障﹔航天服內增加了液冷系統,以保持人體的熱平衡,並配有背包式生命保障系統。

這些功能能構成適於航天員生活的人體小氣候,可為航天員出艙活動提供適當的大氣壓力、足夠的氧氣、適宜的溫濕度,以保障航天員的生命活動需要。我國自主研制的“飛天”艙外航天服,總重量約130公斤,造價3000萬元人民幣左右。

總之,“感覺良好”的背后是無數航天人的“攻堅克難”和“決不放棄”,成就了我國出艙活動的一次又一次圓滿成功!

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量