原來大海也會“禿”?治療海洋“脫發”,試試這劑良藥

海草是唯一一類能夠適應海洋沉水生活的單子葉被子植物,廣泛分布於全球熱帶和溫帶沿岸水域。

隨波逐流的一棵棵海草如同“海姑娘”的一縷縷秀發,茂密的海草床具有淨化水質、保護海岸、維持海洋生物多樣性以及儲存有機碳等諸多生態服務功能,在氣候調節和改善人類福祉等方面發揮了關鍵作用。

近年來,隨著氣候變化和海洋開發利用強度日益增大,環境改變和人類活動所造成的巨大壓力使海草床生態系統在全球范圍內迅速衰退,蔚藍的海洋患上“脫發”症,亟需尋找一味“良藥”,保護和恢復海草床生態系統。

海草床生態修復是彌補海草床生態系統生物多樣性降低和生態系統服務功能損失的必要手段,被視為一種可以有效應對氣候變化、保護生物多樣性的基於自然的解決方案。

為了補償或減輕海草床退化所帶來的損失,世界不同地區已經積極開展了大量的生態保護與修復行動,為海草床的恢復與重建積累了寶貴經驗,其中一些案例獲得了良好的反饋和結果,大規模的海草床修復計劃在改善局部生態健康和提高生態系統功能水平中起到了重要作用。

造成海草床退化的原因較多,例如水質惡化、物理損傷、物種競爭等,在開展人為干預行動之前,首先要尋找導致海草床退化的真正“病因”,才能針對性地開展保護管理措施。

尋找“病因”,改良生境

20世紀50年代至80年代,美國佛羅裡達州坦帕灣(Tampa Bay)水體富營養化加劇,導致浮游植物和大型藻類頻繁暴發,水體透明度和溶解氧水平降低,海草因“飢餓”和缺氧而死亡,海草床分布面積減少了約8900公頃。

為改善坦帕灣惡劣的環境條件,恢復其生態功能,當地採取嚴格的污水排放標准,加強廢水回收再利用,並通過控制農業施肥和磷礦開採等一系列管理措施,控制陸源營養鹽排放。

經過近30年的努力,2012年再次評估時,坦帕灣的總氮負荷顯著減少,水體總氮、總磷和葉綠素a濃度均顯著下降,海草床覆蓋面積增加了約5258公頃。

與此同時,海草床的恢復進一步促進了對氮、磷營養鹽的吸收,降低了水體濁度,從而形成良性循環,海草床恢復速度達到每年約300公頃,至2018年,面積已恢復到16451公頃,超過了預期設定的恢復目標——15378公頃。

這表明,通過合理有效的管理措施去除導致海草床退化的威脅因素,改良海草床生境,可以使海草床得到有效恢復,同時也從側面體現出診斷海草床退化原因的重要性。

如果沒有對海草床退化原因進行調查分析,不經去除或減弱干擾因素就貿然開展修復活動,最終可能導致修復效果甚微甚至失敗。例如,在澳大利亞南部開展的塊狀川蔓草(Ruppia tuberosa)的修復案例中,由於未解決因為春季水位降低導致的干旱問題,修復后的海草斑塊無法完成正常的生活史過程,種子庫無法得到持續補充而最終枯竭。

對症“下藥”,因地制宜

查明“病因”之后,還要根據環境特征選擇恰當的修復技術。種子修復法逐漸被認為是大規模海草床生態修復的重要技術手段。海草可以產生不同大小、壽命和傳播能力的種子,與植株移植相比,海草種子易於採集、儲存和運輸,而且採集種子對供體草床產生的破壞較小,還可以較好地維持遺傳多樣性。

此外,種子法相比移植法較容易形成規模效應,增加修復規模有助於在時間和空間上分散風險,以應對環境條件的波動,從而提高修復成功率。

科研人員自1999年開始,在美國弗吉尼亞州東部4處海灣內進行大規模播種修復,對鰻草種子的採集、篩選和保存,播種時間、密度、深度和方法等均進行了深入研究,制定了高效的種子收集、加工和播種方案。

由於環境條件適宜、人類活動干擾較少,鰻草迅速地生長和擴散,形成了茂密連續的海草床,至2010年,海草床面積已恢復至1714公頃,播種3780萬粒種子,約為播種面積的14倍。

建立穩定的海草床之后,種子就可以實現自身供給,不需要再從外源草床採集,至2018年,鰻草海草床面積已恢復至3612公頃,累計播種7450萬粒種子。海草床的恢復建立了積極的正反饋機制,使得海灣內水體濁度降低,沉積物中碳、氮儲量增加,魚類和無脊椎動物數量和豐度增加,海草床生態服務功能逐漸恢復和改善。

在經歷了多年的移植失敗之后,瓦登海(Wadden Sea)地區的海草修復工作也逐漸由移植修復轉變為播種修復,希望通過大規模修復來分散風險,提高修復成功率。澳大利亞西部科克本灣(Cockburn Sound)自2018年開始,嘗試利用種子修復退化的澳洲波喜蕩草(Posidonia australis)海草床,希望通過不斷改進的修復方案,在降低修復成本的同時提高當地社區居民的參與程度。

全民環保:“科學家+志願者”模式

修復材料的收集和部署過程產生的人工成本較高,是開展海草修復工作的一個長期限制。盡管目前已研發了多種機械化裝備,如種子採集機、播種機、移植機等,但這些機械化裝備的使用條件較高,受修復區域復雜水文和地理條件的限制,當前海草床修復工作機械化作業流程難以開展,大規模海草修復仍需依靠密集的勞動力,如果提倡公眾或志願者參與到海草修復過程中,就可以大大降低勞動力成本。

為修復澳大利亞新南威爾士州斯蒂芬斯港地區的海草床,科研人員將公眾科學(Citizen science)概念運用到海草修復之中,通過發起一項名為“波西多尼亞海草行動”(Operation Posidonia)的公益活動,鼓勵社區居民收集被風浪沖到岸邊的海草碎片,收集的碎片經過篩選、暫養后由專業人員重新移植到待修復海域。

在該項活動開展的前14個月裡,當地志願者收集了1200多個海草碎片,經過監測,移植成活率可達50%以上,有效地減少了從天然草床採集植株的需求,同時也使當地社區居民參與到海草修復計劃中來,提高了人們對海草重要性的認識。

除了收集海草碎片以外,社區居民還可以參與海草種子的採集、加工和播種,海草植株的移植、人員裝備的運輸、活動宣傳等,在美國弗吉尼亞州播種修復案例中,志願者們收集了1000多萬粒海草種子,在整個修復工作中發揮了重要作用。

公眾普遍缺乏對海草重要性的認識,這被認為是全球海草保護的關鍵挑戰之一,同時也表明有必要開展適當的科學傳播活動,以配合和促進海草床保護與修復行動。

“科學家+志願者”海草修復模式是一種新的思路,該模式將海草修復定義為一種人人可參與的公益環保活動,發動社會公眾參與海草修復工作,使海草修復相比於科學研究工作具有更高的普及性,可以有效解決勞動力不足的問題,降低修復成本。

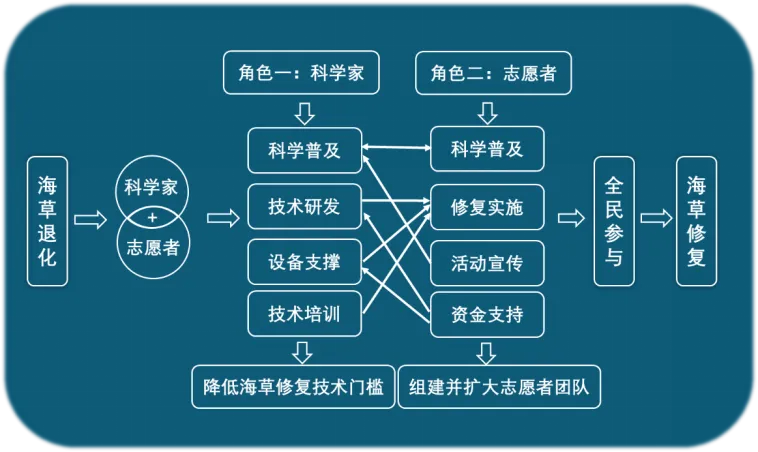

如下圖所示,科學家即指科研人員,主要任務是在科學普及、技術研發、設備支撐和技術培訓等方面發揮角色作用,降低海草修復技術門檻,提高公眾參與海草修復的可行性。志願者涵蓋范圍較廣,可以包含公益組織、社區居民等眾多社會力量,主要彌補科研人員在資金、宣傳、人員組織等方面的短板,使社會公眾更加廣泛、深入地參與到海草修復活動之中。

“科學家+志願者”海草修復模式概念圖(圖片來源:作者)

該模式的難點在於如何吸引更多的志願者參與到海草修復計劃中來,首先需要使公眾了解環境危機的程度和后果(如生態、社會、經濟、文化方面),隨后可以與學校、社區、公益組織合作,定期舉行宣傳活動和培訓,並利用社交媒體、新聞媒體通過公益廣告、視頻短片、自媒體推文等形式進行科學普及、志願者招募及活動宣傳,進而組建專門從事海草修復的公益組織及公益團隊。

我國海草床生態修復的發展狀況

我國海草資源豐富,現有海草種類16種,分布面積近3萬公頃,但海草研究起步較晚,相較於紅樹林、珊瑚礁等沿海生態系統,海草床保護與修復工作相對滯后,海草資源已發生衰退,與20世紀80年代以前相比,我國近岸海域超過80%的海草床已經消失。

海草床生態系統的衰退引起了人們對海草床保護與修復的關注和探索。科研人員針對不同的海草床退化原因和不同的海草種類,在河北省、山東省、廣西壯族自治區和海南省等地對海草床修復理論和技術進行了大量探索,提出了多項海草床生態修復新技術,建立起相對完善的技術體系。

但由於種種原因,相關研究基本處於實驗規模,少有大規模修復實例,修復效果也參差不齊,我國在1950年~2014年開展的1011個海岸修復項目中,海草床修復項目僅有11例,修復總面積不足30公頃。

黨的十八大以來,隨著國家對海洋生態環境保護的重視,海草床生態修復得到了國家戰略支持,我國也陸續開展了多項大規模海草床生態保護與修復項目。例如,河北省唐山市曹妃甸區海洋生態保護與修復項目(總修復面積636公頃),黃河三角洲國家級自然保護區南部海洋生態修復海草床、監理及監測評估項目(總修復面積50公頃)等。

我國也加強了國家層面生態修復標准體系建設,發布了首個海草床生態系統修復技術國家標准——《海洋生態修復技術指南第4部分:海草床生態修復》,首個海草床生態修復技術行業標准——《海草床建設技術規范》,為規范並保障我國海草床生態修復工程提供了技術依據。

同時,越來越多的公益力量也加入到海草床保護與修復的行列中來,由聯合國開發計劃署資助的“廣西合浦儒艮國家級自然保護區海草床保護行動”、永續全球環境研究所和北京市企業家環保基金會資助的“為海行動”、自然資源部聯合公益組織共同發起的“蔚海行動”等項目,也在努力提升社會公眾的海草床保護意識,探索基於公眾參與的海草床保護修復可持續發展路徑。

《海草床生態修復碳匯計量與監測方法》的發布以及全國首筆公開的海草床藍碳意向認購的成功簽約,也標志著利用藍碳交易市場機制推動海草床生態修復項目的可行性。

為了防止海洋“脫發”的進一步惡化,通過分析國際海草床修復案例,未來需要進一步持續地監測海草床動態變化,准確掌握海草床生態系統退化現狀。嘗試開展海草人工培育,研發機械化修復裝備,提高修復成功率與修復效率,加強政府決策者、非公益組織等各方力量的知識共享和公眾參與力度,相信在長久的努力之下,蔚藍的海洋定會再次生成濃密的“秀發”。

作者:中國科學院海洋研究所海洋生態學專業在讀博士劉明杰

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量