石油是植物變的,還是動物變的?

在一億年前,鬆遼盆地還是一片湖泊,湖底生活著大量的藻類。在缺氧事件和地質運動后,這些水生植物被埋在了地底,經過幾千萬年的復雜變化,最終在地底形成了一個油田。

日常生活中,我們常提到石油,天然氣和煤是三大化石能源。化石能源一詞中的“化石”即Fossil,之所以得名化石能源,是因為這些能源由古代生物的遺骸,經過幾千萬年甚至上億年的時間變成的。那麼,石油這個全球消耗量最大的化石能源,到底是由動物遺骸變成的,還是植物遺骸,還是古代真菌呢?

“多姿多彩”的石油家族

說到石油,大家能夠想到的是從油井中噴涌出的、黑色的、黏稠的液體。但實際上,石油及石化產品本身的顏色形態是多種多樣的,石油的主要成分是烴類化合物,以飽和烴為主,含有少量芳烴等不飽和烴。經過精餾,分離不同溫度下的產物,就能初步得到汽油、柴油、航空煤油、石蠟、瀝青等N種粗加工產品。當然原油中也含有硫化物、氮化物等雜質,這些雜質不僅會在燃燒時生成硫氧化物、氮氧化物污染環境,而且還會腐蝕運輸管道,所以原油還要經過加氫、脫硫等工藝,除去雜質后才能加工。

石油不僅可以作為燃料,還可以作為化工原料。我們用的口罩,裡面的聚丙烯熔噴布就是石油化工產品。可以說,石油制品與我們的日常生活息息相關。

最左邊那瓶黑色的是原油,之后從左到右的精餾溫度依次增加,第二瓶就是高純度的汽油,最右邊則是瀝青。

鼻尖上的石油

在學校的課堂上,老師拿了一組樣品到教室,是大慶油田的原油及其不同溫度的餾分。比較顛覆筆者認知的是,高純度的汽柴油其實是很清澈的。汽油接近無色,柴油則是淺褐色。

汽油樣品聞著有一股很重的油漆味,很刺鼻。原油聞著有淡淡的酸味和夏天馬路上的瀝青味,在樣品管裡根本搖不動,從底部安安靜靜地躺著。精餾重組分(沸點高的組分)比蜂蜜還黏稠,而瀝青就跟原油一樣,黏稠到搖不動了(注意:瀝青是液體)。

石油的來源

1、石油產生的兩種假說

石油在形態上與岩層中的固態的“化石”形態相差甚遠,成份上也並非一般的礦石。那麼問題來了,這麼一坨黑乎乎的東西,怎麼知道它之前是什麼生物呢?

在學術界,關於石油的來源,一共有兩種學說。一個學說為石化油學說,大概意思就是石油是由地殼岩層裡面的碳形成的,是一種可再生的能源。另一種則是學術界主流觀點,即生物沉積變油學說。

依照生物沉積變油學說,石油是古代生物質在地底下經過復雜演化得來的。這句話包含著一個關鍵:地底下。你沒看錯,就是這個詞。這個詞包括了N多條件:

無氧,要不然那些生物質還沒變成石油就全都氧化腐爛了﹔

壓力,石油上面那麼厚一層土,肯定壓力夠大﹔

溫度,大致上從地表往下算,每向下30m,地層溫度升高1攝氏度﹔

還可能有微生物活動......

再聯想一下,與石油同年代的岩石,大概率是跟石油被埋的深度差不多的,而岩石裡可能會含有當年的古生物化石。那麼,我們是不是把石油埋藏區的岩石挖出來看看,這個問題就大概有答案了呢?

2、地質研究提供的初步証據

上世紀七八十年代,大慶油田的研究員對鬆遼盆地的頁岩、油岩(通俗點就是含有石油的岩石)進行地質研究。研究發現:鬆遼盆地之前是一片湖泊。

研究人員在岩石中發現了藻類和水生動物的化石,化石中最典型的有兩種:輪藻和葉肢介。現存的輪藻隻生活在淺水水域中,要求生活水域為弱鹼性,多數生活在淡水中,少數生活在半咸水中。葉肢介在生物分類上屬於節肢動物門、葉足亞綱、介甲目,現存屬種主要生活在陸地淡水水域中,如果水體含鹽量在0.05%-1%、PH值在6.6-9.5,就能迅速繁殖。

輪藻結構圖

東方葉肢介化石

陸上水域,淡水,微咸,弱鹼性。這幾個條件湊在一起,讀者們是不是能想到這是什麼地理環境了呢?沒錯,湖。而研究人員在岩石中發現的這些生物化石,生活條件又幾乎與湖泊完全符合。之后研究人員又發現,這個地層是白堊紀的。白堊紀距今1.45億年-6600萬年前,形成石油的年代也夠了。而且研究表明,這個古代湖泊之前經歷過一次缺氧事件,形成石油的條件基本都得到了印証。

3、化學分析技術追根溯源

通過這個研究,至少我們能推斷出,石油應該是水生生物的生物質演變來的。那我們怎麼斷定是植物還是動物呢?這時候就要用到化學分析了。

我們先復習一下,生物界三大類無非就是動物、植物和真菌。一億年前的真菌已經進化出了幾丁質外壁,而之前的地質研究也沒有發現真菌的蹤跡,真菌形成石油的猜想基本不可能﹔而動物界與植物界的核心區別,是有無葉綠體。動物界幾乎不存在含有葉綠體的生物,而葉綠體裡富含葉綠素,那麼我們就可以這麼說,動物不含葉綠素,植物含葉綠素。

不過生物界總有例外

可能有人會說,植物還有纖維素形成的細胞壁,動物沒有。第一,細菌其實也有細胞壁,隻不過主要成分是肽聚糖﹔第二,現代研究發現,植物的纖維素與木質素是另一種化石燃料——煤的形成原料。纖維素的碳原子骨架結構與煤的類石墨化結構(碳原子以正六邊形排布,連接成層狀)很相近,化學上也印証了煤是植物變化而來的猜想。

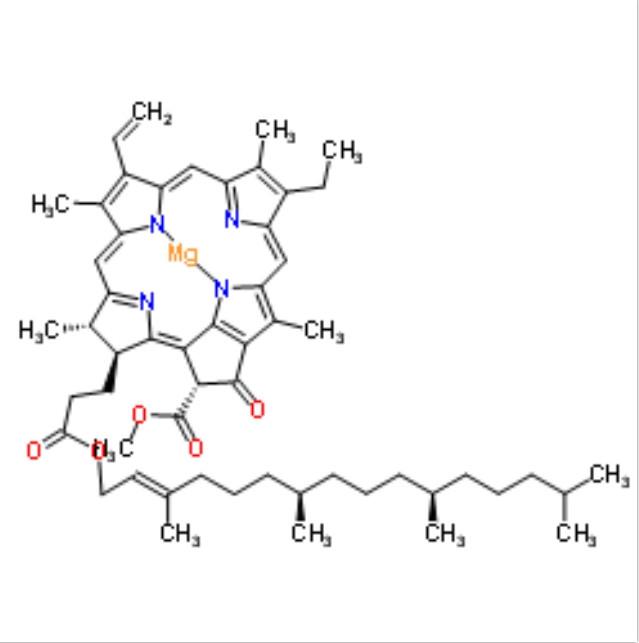

於是,我們自然而然地產生了這麼一個猜想:如果石油是植物變化來的,那麼古代植物的葉綠素應該會變化成了一種化學物質,檢測到這種物質,那石油就是植物變的,反之就是動物變的。好巧不巧,正好有一種化學物質符合預期:馬來酰亞胺類物質。

這是馬來酰亞胺,它的同系列物質都是在其基礎上加各種取代基,比如甲基、乙基、苯基。

這是葉綠素a,有沒有覺得馬來酰亞胺跟它的某部分有點像?

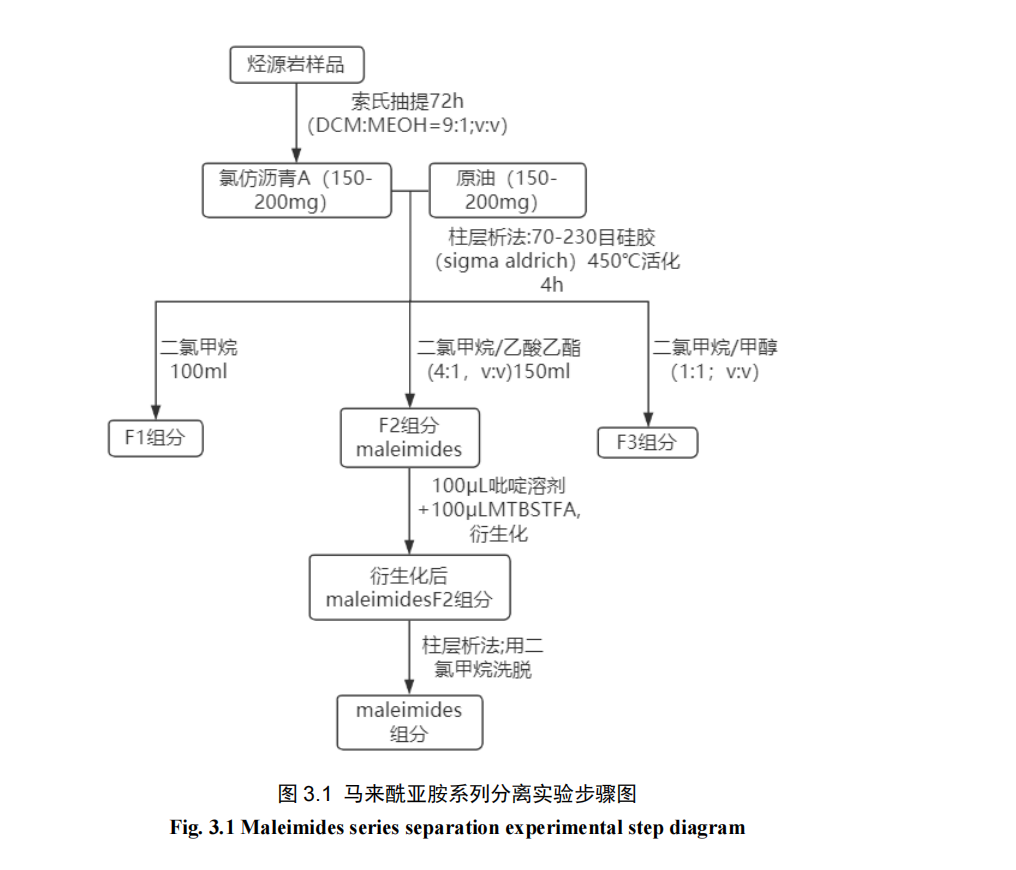

同樣是在鬆遼盆地的頁岩油岩取樣,研究人員檢測了馬來酰亞胺類在岩石樣品中的含量。馬來酰亞胺類已經確認是葉綠素的降解產物或衍生物。那事情就簡單多了,隻要檢測一下鬆遼盆地的樣品裡有沒有這種物質,基本上這個問題就塵埃落定了。

大致流程就是這麼分離的

經過檢測,鬆遼盆地的樣品中,存在相當含量的馬來酰亞胺及其衍生物,並且檢測發現,苯基取代的馬來酰亞胺系列佔總量比值較高,而且埋藏深度越深、有機質成熟度越高的岩石樣品,苯基取代的馬來酰亞胺系列含量佔比越高。同時,研究人員檢測到了幾種特殊的馬來酰亞胺類:Me,i-Bu馬來酰亞胺和Me,n-Pr馬來酰亞胺。這兩種物質來源於光合綠硫細菌。光合綠硫細菌的存在,也証實了鬆遼盆地古湖泊曾經經歷過缺氧事件。

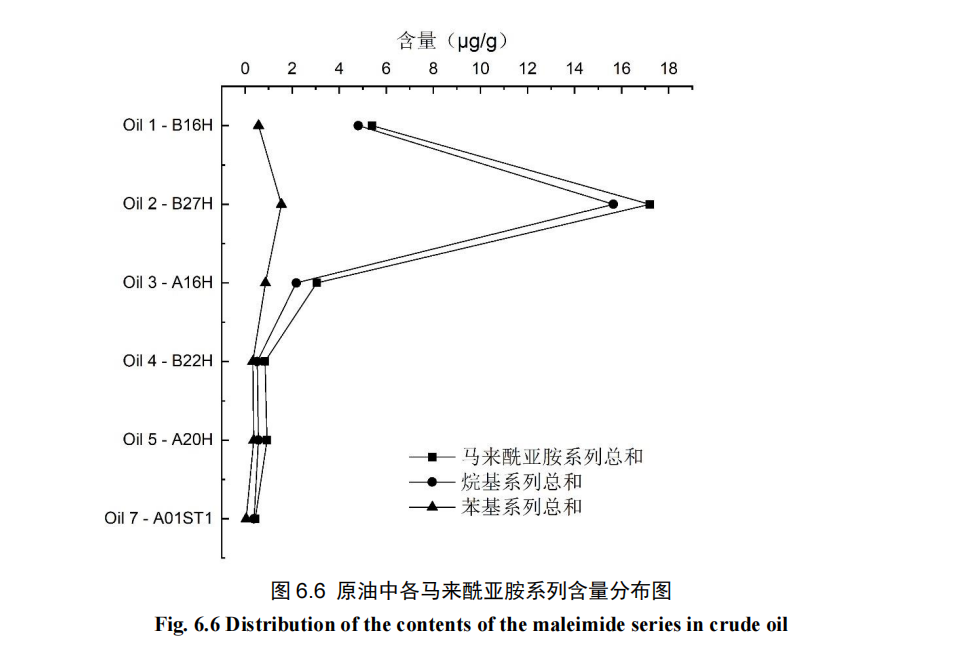

現在,我們基本確定了,石油是植物遺骸變成的,而且在這種變化中,水生植物佔主導地位。但是可能還會有人說:你這驗的都是堆石頭,原油呢?好,直接化驗原油。

這份檢驗報告,檢驗的樣品是珠江口盆地的原油樣品。研究人員直接在原油中檢測出了馬來酰亞胺類物質。隨著埋藏深度增加,生物降解程度逐漸降低。這也是為什麼我們從圖中看到一個峰值的原因:隨著深度增加和生物降解程度的增高,馬來酰亞胺類物質的含量呈上升趨勢。

現在,我們基本就可以想象這樣一個場景了:在一億年前,鬆遼盆地還是一片湖泊,湖底生活著大量的藻類。在缺氧事件和地質運動后,這些水生植物被埋在了地底,經過幾千萬年的復雜變化,最終在地底形成了一個油田。

可能讀者還在疑惑,鬆遼盆地在哪裡?為什麼選擇這個地方的樣品?那我們不妨拿出地圖來找一找大慶油田,沒錯,大慶油田就在鬆遼盆地。大慶油田是中華人民共和國成立后發現的第一個油田,也是鬆遼盆地地區發現的第一個油田。大慶油田的開發建設,甩掉了中國“貧油”的帽子。

作者:科普創作者蘇辛一

審核:青島海洋地質研究所研究員張訓華

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量