關於小行星你了解多少?

小行星是什麼?它是如何形成的?它和我們的生活有哪些關聯?下面,讓我們一起看看小行星的“前世今生”。

如果把太陽系的形成比喻為建造一座大廈,太陽和八大行星就是大廈的主體結構,完工后,太陽系“工地”上還殘存著一些建筑材料,小行星就像這些剩余的磚瓦。

小行星有固態岩石表面,形態各異,有的像雪人,有的像花生,還有的像土星一樣“自帶光環”,也有的直徑超過幾百千米,而個頭小的可能隻有冰箱那麼大。

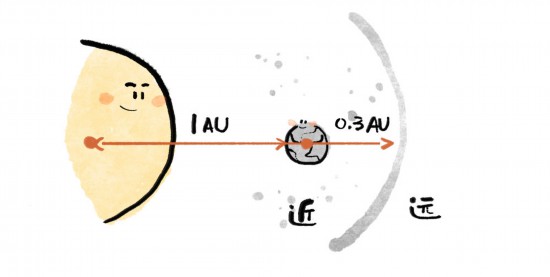

有一類小行星頻繁與地球擦肩而過,甚至可能闖入大氣層、隕落在地表上,它們就是近地小行星——與太陽的最近距離小於1.3個天文單位(AU),約1.95億千米。

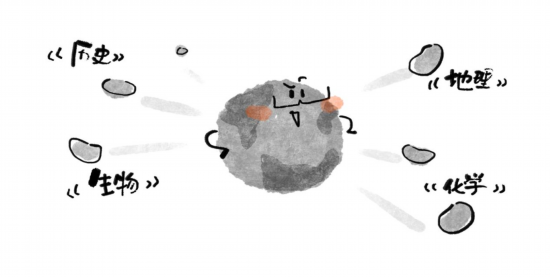

截至目前,人類已經發現了超過35000顆近地小行星。它們是太陽系的“時間膠囊”,有些蘊藏著寶貴的資源,有些封存著物種更替的密碼,經歷數十億年的守望,等著我們去探索。

可是這些近地小行星有時會和地球“親密接觸”。我們要在小行星撞擊地球之前鎖定它們,盡可能詳細地獲取它們的軌道、材質、結構等信息,根據目標特性選擇防御手段,制定應急預案,還需根據不同的地面災害評估結果做好災害救援准備。

雖然小行星撞擊地球的概率極低,危害卻非常大,小行星在軌處置目標是將小行星摧毀或偏轉其軌道,以消除或減輕對地球的撞擊威脅。

按照航天器與小行星作用的方式,可分為瞬時和持續作用處置技術。瞬時作用處置技術指航天器與小行星發生作用的時間極為短暫,甚至為一瞬間,比如核爆、動能撞擊﹔持續作用處置技術指航天器在較長的時間尺度對小行星持續施加作用力,從而緩慢改變小行星的軌道,比如引力牽引、離子束偏移、激光燒蝕等。

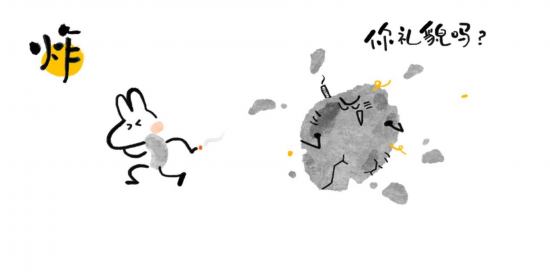

核爆可簡單理解為“炸”,用核裝置的巨大能量摧毀小行星結構或使其軌道發生偏轉。但核爆在研制、試驗、發射等環節的安全風險較大,處置效果存在不確定性。

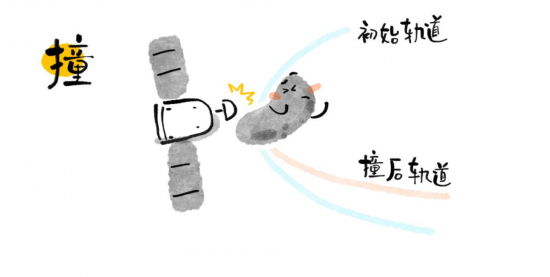

動能撞擊可以簡單理解為“撞”,航天器以一定的角度高速撞擊小行星,使小行星軌道產生偏轉,遠離地球。這是目前相對簡單、成熟、適用場景較廣的方法,但如果想要撞擊更大尺寸的小行星,還需超強的運載能力和更多更大的撞擊器。

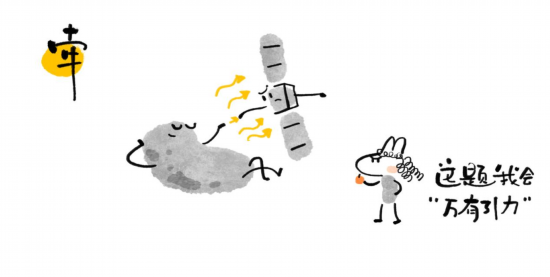

引力牽引可以簡單理解為“牽”,用一個較重的航天器盤旋在小行星前方或后方,通過小行星與航天器之間的引力緩慢牽引改變小行星軌道。但因為牽引的航天器重量有限,往往需十年甚至更長的時間才能實現有效偏轉,對航天器的精准控制要求很高。

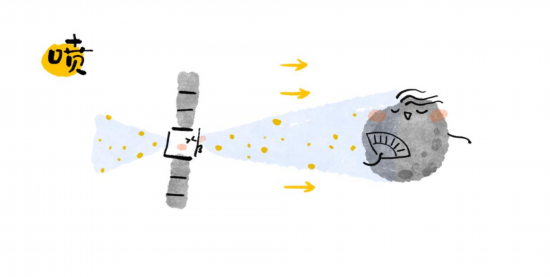

離子束偏移可以簡單理解為“噴”,通過航天器離子推進系統噴射高速離子流到小行星表面,推動小行星改變軌道。需要在航天器兩端同時開啟離子推進器以保持與小行星的作用距離,也需超高的航天器控制精度和較長的實施周期。

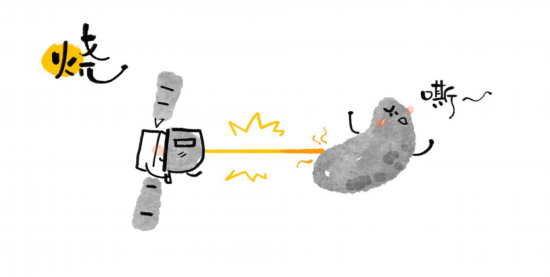

激光燒蝕可以簡單理解為“燒”,通過航天器攜帶的高能量激光器,燒蝕小行星表面物質產生推力,推動小行星改變軌道,而激光獨特的能量傳遞過程,不會改變航天器的自身軌道。

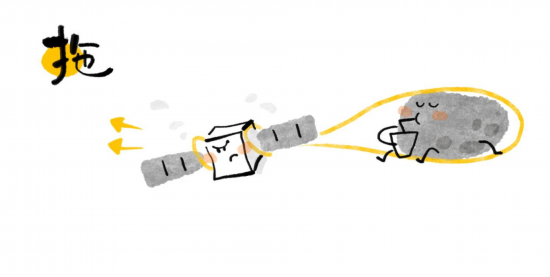

拖船處置是指通過航天器捕獲或附著在小行星表面,直接對小行星施加作用力,推動改變小行星軌道。這一辦法適合拖動小尺寸小行星。“拖”小行星屬於接觸式處置方式,要穩穩抓牢小行星,還要在小行星自轉狀態下有效控制方向,存在較大技術挑戰。

質量驅動是指通過航天器附著在小行星表面上,利用挖掘機構獲取小行星表面的石塊等物質,並高速拋射出去,推動改變小行星軌道,這個方法需要在小行星表面施工,難度較大。

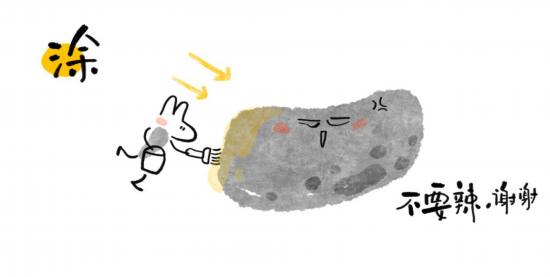

表面噴涂是航天器在小行星表面噴涂具有不同反照率的材料或利用激光等改造小行星表面物質,從而改變對陽光的吸收和反射,通過調控小行星熱輻射壓力改變其軌道,這一方法也需較長的作用時間。

除此之外,還有一些新的在軌處置技術,如加強型引力牽引、“以石擊石”、“末級擊石”和“穿透棒”等處置技術也在科學家與工程師們的圖紙上躍躍欲試,隨時准備大顯身手。

為了共同應對行星撞擊的全球性威脅,2013年第68屆聯合國大會批准成立了國際小行星監測預警網絡(IAWN)和空間任務規劃咨詢小組(SMPAG),協調全球資源,加強監測預警,尋找應對小行星的“招式”。

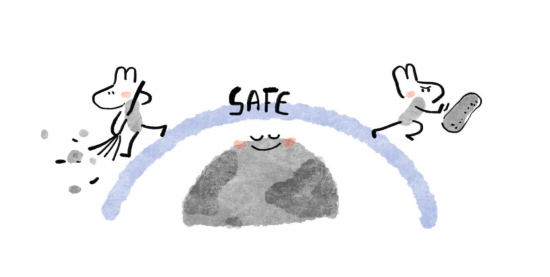

中國也在積極開展小行星相關研究和防御演示論証,為保護地球和人類安全貢獻“中國智慧”和“中國力量”。相信未來在全世界科學家和工程師們的協同攻關下,將逐步構筑起防御近地小行星的“盾牌”,保衛地球家園。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量