銀行支付、在線教育、家電使用等,各類APP越來越多——

手機裡的APP,能減少點嗎?

圖為上海華為一家線下門店內,消費者在體驗華為Pura70系列手機。王 初攝(人民視覺)

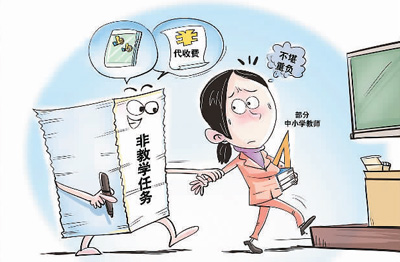

不少地方要求,不得強制或以與考核挂鉤等方式要求教師安裝與教育教學無關的APP,並提出建立教師不合理工作負擔清理機制。王 鵬作(新華社發)

手機裡的APP是不是越來越多了?銀行支付、在線教育、家電使用、工作打卡……功能龐雜分散、數量動輒達五六十個的手機APP經常讓人“找不著北”,不僅佔據大量手機內存,還帶來使用上的不便。是什麼造成了APP冗余?這種現象可能造成什麼影響?有沒有“瘦身”好辦法?

手機屏幕日益擁擠

手機裡有多少款APP?“22個”“快40個了”“30多個,還在增加”——受訪者這樣說。

北京居民趙女士梳理了一下自己手機裡的APP:一部分是日常生活經常要用、主動下載的APP,如支付寶、微信、淘寶、京東、美團、大眾點評、盒馬、抖音、百度地圖等,總共有10多個﹔還有一部分只是偶爾會用到,但不下載就會造成不便的APP,如繳納停車費的APP、繳納交通罰款的APP、買火車票的APP、發工資的銀行APP、發公積金的銀行APP、經常去的醫院的APP等,超過10個﹔教育類APP,她有兩個孩子,分別讀高中和小學,定期發布成績的APP、提交作業的APP、練習英語的APP、上網課的APP,加起來也有近10個﹔此外,她自己工作要用到的APP有3個。“家裡裝個攝像頭,手機上就多個APP。30多個APP,手機內存都不夠用了。”趙女士說。

採訪中,不少人抱怨銀行APP過多,沒有太大必要。“我手機裡各大銀行的APP最多,以中國工商銀行為例,我下載了2個,而應用商店裡僅工行下屬的APP就有6個。”在北京生活的上班族袁鬆告訴記者,“其他銀行APP如中國農業銀行、中國招商銀行等,大部分銀行都有多個不同功能的下屬APP,感覺功能完全可以整合在一起。”他介紹,一些銀行將APP功能分類,有側重本地生活的,有側重貸款和消息互聯的,還有側重網上商城消費的。“去銀行開個戶,手機裡就多了兩三個APP”成為消費者“吐槽”重點。

工作“打卡”類APP也是冗余現象比較普遍的領域。在浙江某市教育系統工作的林靜告訴記者,她的手機裡一度有23個政務APP,每天需要花費在這些政務APP上的時間多達兩三個小時。林靜疑惑:有些不那麼重要的內容,真的需要高強度“打卡”、完成硬性要求嗎?

智能家電在給消費者帶來方便的同時,也增加了手機裡APP的數量。家養兩隻寵物貓的賈熹媛介紹,她購買的自動貓砂盆、貓用飲水機和自動喂食器分別是三個不同的品牌,每一個機器都需要下載對應的APP操控。“這就變相要求消費者要麼隻買同一個品牌的產品,要麼就得花費大量時間和手機內存一一對應操作。”賈熹媛說,“為了操控家裡所有的智能家電,我下載了七八個APP,這讓智能家電顯得不太‘智能’。”

“隨著APP數量的爆炸式增長,用戶的手機屏幕日益擁擠,信息過載成為常態,過分冗余的APP對消費者和開發者都造成了困擾。這種現象在各國都普遍存在。一項國外的調查數據顯示,平均每部手機安裝了80個不同的APP,而每天都會使用的APP平均為9個。”北京工商大學新商業經濟研究院執行院長周清杰對記者說,“數字創新不是越多越好,應該秉承為用戶解決主要需求的原則,為APP減負。”

為何越來越多

手機APP為何越來越多?一方面源於數字經濟的快速發展。

周清杰認為,中國數字經濟發展快速、成效顯著,已成為中國經濟增長的新動能、高質量發展的重要引擎。“近年來,中國在5G、物聯網、大數據、人工智能、量子計算、區塊鏈等信息技術優勢領域持續形成突破,並加快推進產業化應用,為數字經濟的蓬勃發展提供了強大支撐。”周清杰說,“此外,中國已成為制造業大國,是全球唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家,擁有世界上最完備的工業體系,在工業互聯網快速發展的今天,這為數字經濟的發展帶來更多紅利。這給APP開發提供了良好的‘水源’。”

另一方面,中國活躍的移動互聯網用戶為APP提供流量來源。

根據商業智能數據服務商QuestMobile在5月7日發布的中國移動互聯網2024年春季大報告,截至2024年3月份,中國移動互聯網月活用戶為12.32億,同比增長了2000萬,同時,用戶黏性仍在持續增長,移動互聯網全網用戶使用總時長達到2039.6億小時,同比增長了116億小時,這背后,移動視頻、移動社交、移動購物三大行業繼續吸引流量,增長貢獻率分別為46.7%、21.8%、10.7%。

“我國擁有14億多人口所形成的強大內需市場,網民規模、數字消費者數量龐大,各種數字應用滲透率位於世界前列。”周清杰說,“這進一步加深了移動互聯網的滲透深度、廣度,形成了穩定的用戶增量和用戶黏性,給各APP的開發、各行業數字化智能化變革提供了基礎。”

然而,各類APP在提高智能化程度、便利生活的同時,隨著數量不斷攀升,也對用戶形成負擔,並帶來了不可忽視的隱患。

周清杰介紹,伴隨著數字經濟的快速發展,也出現了算法濫用、平台壟斷、數據泄露、侵害個人隱私、侵犯知識產權、網絡犯罪等新問題,手機APP是這類問題的多發區域。“這需要從法律體系完善、市場監管、產業發展等方面制定系統的應對之策。”周清杰說,“首先,在完善《反壟斷法》《個人信息保護法》等法律法規的基礎上,關注新問題,不斷優化制度供給﹔其次,針對數據濫採濫用、網絡安全問題,強化市場監管,多措並舉提高數字化發展治理能力,規范市場秩序。”

優化功能、予以整合

用戶手機屏幕的過分擁擠,如何緩解?

專家建議,這個問題牽涉多方,需要全社會綜合發力治理, 在APP開發前進行引導及必要的審核,使用中進行監管,違規就納入黑名單或退出,同時鼓勵相關APP進行整合。

“這意味著開發者不僅要優化功能,減少冗余,還要遵循用戶行為習慣和市場規律,適時適度推出更新,而非盲目跟風,過度試錯,增加用戶負擔。”周清杰認為,應建立健全APP開發審核制度,考量APP建設的必要性、實用性,避免重復建設、資源閑置,尤其要避免一個單位多個部門各自為政,打造多個功能分散的APP﹔應建立數據共享,打破業務壁壘,對不同業務APP予以整合﹔還應實行APP使用評價制度,適時清理下載量極少、用戶評價很低的APP。比如,一家銀行完全可以把幾個功能定位不同的APP統一為一個﹔一些訂票、交費類的APP可以與常用平台合作轉化為小程序等。

去年12月,中央網絡安全和信息化委員會印發《關於防治“指尖上的形式主義”的若干意見》,要求加強對政務移動互聯網應用程序、政務公眾賬號和工作群組的標准化、規范化管理。在今年5月24日舉辦的第七屆數字中國建設峰會數字政務分論壇上,中國通信標准化協會副理事長兼秘書長代曉慧發布的《政務移動互聯網應用程序標准化研究報告》顯示,《關於防治“指尖上的形式主義”的若干意見》發布以來,一些APP下架,為基層減輕了負擔。但政務APP重復建設過多,集約化建設程度較低,APP內的簽到、打卡、積分排名、拍照轉發,過度追求留痕,過度採集個人信息,使用過程中的異常退出等問題仍然存在,需要通過標准化工作進一步推進該意見的落地實施。

手機用戶抱怨APP越來越多,一方面是其佔用內存,另一方面是擔心個人信息泄露、濫用,因為很多APP都需要填報真實個人信息以完成注冊。針對用戶擔憂的隱私安全問題,工業和信息化部也出台相關政策持續整治。工信部有關負責人介紹,今年一季度,工信部持續發力健全標准體系,發布《電信和互聯網服務用戶個人信息保護技術要求》國家標准,制定《電信和互聯網應用個人信息管理體系要求》等11項行業標准,引導企業合規經營。加強問題整治,組織開展APP技術檢測,有效淨化服務環境。深化源頭治理,督促應用商店嚴格上架審核,一季度在架APP抽檢合格率同比提升20%﹔推動個推、極光、友盟等主流SDK開展隱私配置能力認証,指導華為、小米、OPPO、vivo等終端廠商在APP安裝環節開展簽名驗証,提升終端安全保護能力。

“相信在各方共同努力下,APP冗余現象能有所緩解,還用戶一個簡潔清爽的手機屏幕。”周清杰說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量