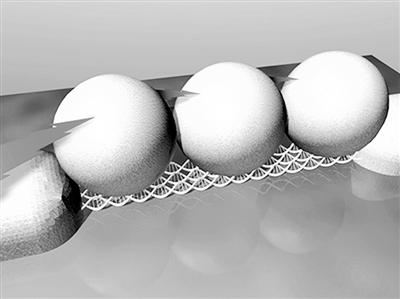

DNA支架自組裝成單電子器件的效果圖(圖片來源:科技日報)

據美國電氣和電子工程師協會《光譜》雜志官網近日報道,芬蘭科研人員研究發現,DNA(脫氧核糖核酸)支架無需低溫環境,就能夠自組裝成固定模型,並將納米顆粒融合到功能性結構中,集成單電子器件。相關成果發表在近期《納米通訊》雜志上。

DNA支架技術是納米生物學的重要組成部分。DNA分子除具有基因的遺傳特性外,還是一個結構精巧的一維納米線。將DNA與納米材料組合起來,可為生命科學、材料科學、環境科學等領域帶來前所未有的推動作用。

現在,芬蘭韋斯屈萊大學納米科學中心和坦佩雷大學生物醫學技術中心的研究人員,使用DNA支架將三個金納米粒子組裝到單電子晶體管中。DNA支架此前曾被用來將金納米顆粒組織成圖案,但這次的工作首次表明,DNA支架可被用於構建精確的、可控的、完全具備電氣特征的單電子納米器件,使其無需在低溫下也能正常工作。

電子在單電子器件中的傳輸方式與在常規電子器件中相比完全不同。對於單電子器件而言,電子受量子力學控制。而在這些器件中,存在一種包含電子的“島”,它由一種能控制電子隧穿的“隧道結”來控制。隧道結在被稱為“庫倫阻塞”的量子機械現象下工作,在這種現象中,器件內部的電子產生強烈的排斥感,能阻止其他電子循環。

芬蘭研究人員制造了單電子晶體管(SET),能觀察單電子經過隧道結離開或到達“島”的效果,一個重要的觀察結果是,室溫下也存在一個明顯的庫倫阻塞現象。雖然這不是第一次在較高溫度下觀察到這種現象,但重要之處在於,自組裝DNA支架可以讓這些器件的生產更具可擴展性。

芬蘭國家安全委員會成員、研究團隊資深研究員朱希·陶坡裡在接受《光譜》雜志採訪時表示:“這種基於DNA自組裝的器件是一個巨大的進步,能很容易擴展到大規模生產。”(記者 房琳琳)

航天科技集團董事長:2025年左右建成航天強國國防部第五研究院的成立,標志著中國航天事業正式誕生。經過60年發展,中國航天從無到有、從小到大,目前已經是名副其實的航天大國,並正在向建設航天強國的目標闊步前行。在中國航天事業創建60年紀念日前夕,人民網記者專訪了中國航天科技集團公司董事長、黨組書記雷凡培。【詳細】

2016年9月“科學”流言榜:無籽葡萄抹了避孕藥9月“科學”流言榜今天發布,無籽葡萄抹了避孕藥、地鐵安檢后的食品不能吃等十條“科學流言”入榜。流言:時下正值吃葡萄的時節,但近日一段視頻在微博、微信上大量傳播,讓不少人“望葡萄卻步”。視頻中,一位“果農”模樣的男子一邊搬運葡萄,一邊和拍攝者對話,稱無籽葡萄是“蘸了避孕藥的”。真相:避孕藥隻有在進入人體后才能被人的響應識別機制所識別……【詳細】