新研究!賴床30分鐘,狀態真的會更好

最近一條微博熱搜#賴床30分鐘可能會變聰明#引起了大家的廣泛討論,這是真的嗎?

先說結論:這句話不完全正確,需要加上限定詞——在特定情況下。

其實,#賴床30分鐘可能會變聰明# 的說法源自瑞典斯德哥爾摩大學的研究人員在《睡眠研究雜志》(Journal of Sleep Research)上發表的一篇研究,這項研究主要圍繞兩組實驗展開:

1、召集了1732個志願者,然后採訪他們有沒有鬧鐘響了之后睡回籠覺(賴床)的習慣,總結愛睡回籠覺的人有哪些特征﹔

2、找到31個習慣性賴床的志願者,他們在睡眠實驗室裡待了兩晚,其中一個早晨他們被允許賴30分鐘的床,另一個早晨他們則必須在鬧鐘響起時立刻起床。然后測定他們睡眠、認知、皮質醇及情緒的波動。

接下來,讓我們來看看這兩組實驗分別說明了什麼。

多睡30分鐘可以避免 “犯迷糊”和“起床氣”

首先,賴床是一個普遍現象。

研究者們對1732名志願者進行了調查,發現有69%的人至少偶爾會在鬧鐘響后多睡一會兒,他們不是通過使用鬧鐘上的“再睡5分鐘”的功能,就是設定多個鬧鐘來延長睡眠時間。在那些經常賴床的個體中,高達60%的人表示說他們在剛醒來時會感到非常困倦。

此外,對於那些已經形成了賴床習慣的人,他們平均大約需要22分鐘才能最終從床上爬起來,而且平均每8分鐘就會設定一個鬧鐘來提醒自己起床。

有些人需要很多個鬧鐘。圖片來源:愛睡懶覺的本文作者

其次,研究者們發現,已經養成賴床習慣的人會受到“睡眠慣性”的影響,在剛醒來時認知能力下降,情緒不佳。

就像老舊電腦開機緩慢一樣,人們從深睡狀態中被喚醒時,大腦的啟動也會顯得格外困難。在剛被喚醒的一段時間內,人們的思維不夠清晰,需要經過一段時間,他們的計算速度、情節記憶精度和工作記憶准確性等功能才能緩慢恢復到正常狀態。

受影響的不僅僅是認知能力,睡眠慣性還可能導致所謂的“起床氣”,使得人們在剛醒來時情緒低落,感到不合群、悲觀和疲憊。不過,這種由“睡眠慣性”引起的不良影響通常在醒來40分鐘后自然消散。

有趣的是,如果在鬧鐘首次響起后選擇再額外睡上30分鐘,就可以直接抵消 “睡眠慣性”,在醒來時就馬上擁有敏捷的頭腦和好的精神狀態。

從這個角度來看,與其經歷緩慢且困難的清醒過程,不如多睡上半小時,讓身心得以迅速“開機”,以更佳的狀態迎接新的一天。

為什麼年輕人更愛賴床?

那麼,究竟是哪些人更傾向於賴床呢?研究者們發現賴床的傾向可能與年齡、睡眠時型以及午睡時長有關聯。

從年齡層面來看,傾向於“再睡五分鐘”的人群平均年齡較那些鬧鐘一響便能立刻起床的人年輕約六歲。此外,他們屬於“夜貓子”的概率高出四倍,且他們的午睡時長略短,平均減少13分鐘。

在2014年的一項研究中,有42%的青少年早晨很難快速清醒,總是要磨蹭一會兒才能起床,而且這一比例會隨著年齡的增長而逐漸降低。

有研究認為,年輕人更愛賴床可能是因為在這個年齡段的睡眠時型最晚,當晚睡傾向與早起上學或上班的需求相沖突時,就增加了他們睡眠不足和早上睡不醒、想賴床的概率。

注:睡眠時型(chronotype),也即睡眠晝夜節律,是指睡眠-覺醒模式以24小時左右為周期的變動,可分為早睡早起的“清晨型”(morning-type)與晚睡晚起的“夜晚型” (evening-type)。

多睡一會兒,真的能有效補覺嗎?

那麼,當鬧鐘響起后我們按下“再睡五分鐘”的按鈕時,接下來的時間真能有效補覺嗎?

研究者們發現:賴床的時候真的在補覺。同時又不會睡得太沉,能保証被再次喚醒的時候神清氣爽。

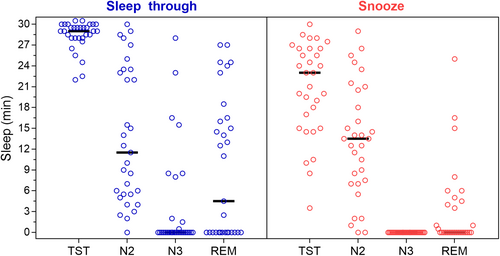

睡眠檢測的數據表明,盡管參與者的睡眠在賴床的半小時內受到鬧鐘的干擾,但他們中的大多數人仍然睡了大約23分鐘!此外,由於他們的睡眠主要集中在N2睡眠期,幾乎不涉及深度睡眠,因此當他們被喚醒時通常處在淺睡眠期,這保証了他們不會在醒來時感到昏沉和疲憊。

換句話說,額外的30分鐘賴床時間就像是一段小憩,其效果與午休頗為相似。

因此,和午休不宜過長一樣,賴床也應適度。如果過度賴床,進入到深睡眠階段,不僅難以被叫醒,就算醒來也可能會感覺身體不適和精神不振。

對整夜睡眠(左邊)和賴床(右邊)的睡眠分析。TST:總睡眠時間﹔N2:快速眼動睡眠的第二個階段,此階段睡眠容易喚醒﹔N3:非快速眼動睡眠的第三個階段,屬於深睡期,相對不易被喚醒﹔REM:快速眼動睡眠期。來源:《Is snoozing losing? Why intermittent morning alarms are used and how they affect sleep, cognition, cortisol, and mood.》

需要注意的是,在這項研究中的第二個實驗的樣本量較小,因此結論僅可作為參考。如果大家對此感興趣,不妨自行比較一下自己在賴床和不賴床兩種情況下,剛起床時解數學題的速度、記憶單詞的准確性以及情緒及疲勞程度的差異。

作者:浙江大學神經生物學博士哈代

審核:北京天壇醫院神經內科教授、主任醫師李菁晶

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量