透視地球,新一代對地觀測技術

水下三維動力場/生物場/地形透視觀測 圖片由作者提供

水下三維動力場/生物場/地形透視觀測 圖片由作者提供

隨著理念的演進和科技的發展,對地球系統的觀測正從看清地球的樣貌深入拓展到探測地球圈層的內在。“透視地球”基於多種對地觀測手段對大氣圈、水圈、生物圈、岩石圈等地球空間物理要素、內部結構及其演變過程進行精細、綜合探測,而獲取地球各圈層更“精確”、更“深層”的信息,成為新一代對地觀測技術發展的積極探索和重要方向。

為何要“透視”地球

地球系統是由大氣圈、生物圈、水圈(包括冰凍圈)和岩石圈等組成的復雜的巨系統。在地球系統科學理念不斷演進和新技術加快發展的新時代,科學家們已不滿足於隻看清地球的樣貌,而是希望深入拓展到探測、分析、認知地球圈層的內在。探索地球系統內部的奧秘,是解決人類資源、環境和可持續發展問題的必然選擇。

然而,人類對地球自身的探測仍然非常初步。世界主要國家都已經將地球圈層內部探測列入推進可持續發展的國家科學發展戰略,爭相部署大深度、高性能的主被動探測載荷及相關應用研究計劃。例如從20世紀70年代開始,美國率先實施的“大陸反射地震探測計劃”,美國國家科學基金會、美國地質調查局和美國國家航空航天局聯合發起的“地球透鏡計劃”,澳大利亞提出的“玻璃地球”計劃等。我國也設立了《深部探測技術與實驗研究》計劃,用來研究並實驗地殼與地幔深部探測的一系列技術方法。這些計劃的實施多採取以發展固體地球深部探測技術與裝備系統結合三維地質填圖的方式,加速了人類對地球深部的認識和理解,但對地球系統各個圈層的精細探測和過程演變分析仍然不夠系統和深入。

對地觀測技術作為對現代社會最具影響的科技之一,呈現透明化、立體化、一體化、動態化、精細化的發展特征。隨著大數據、人工智能、物聯網、雲計算和機器學習等加速技術變革,對地球系統的立體探測、持續觀測、智能監測不斷深入。比如,美國國家航空航天局於2021年5月正式公布建立地球系統觀測平台計劃﹔歐洲航天局發射了人類首個研究高層大氣風的衛星“風神”,通過採用紫外激光器精確探測從地球表面到平流層的風速和風向等。近年來,我國在對地觀測技術方面取得了重要進展,已通過“高分”專項和國家民用空間基礎設施的建設實施,構建了從全色、多光譜到高光譜,從光學到微波雷達的天地一體化對地觀測系統,初步形成高時間、高空間分辨率的寬幅觀測能力。

整體而言,國內外對地觀測系統已經具備相當規模,但現階段獲取的地球系統數據以平面化為主,在密度、維度、尺度上已難以滿足當前地球系統科學重大前沿問題研究和社會經濟發展對高質量數據的需求。通過一系列新型“透視技術”獲取地球各圈層更精確、更深層的信息,可以更全面、更深入地了解地球系統的運行機制,從而推動地球系統重大科學問題的突破,提升人類進行資源探測、預測應對極端天氣事件及全球環境變化的能力。

什麼是“透視地球”?

“透視地球”瞄准地球系統圈層“看不見”的內部信息感知,利用電磁、微波、激光和重力等穿透性、多維度、高密度的新型透視遙感探測前沿技術,基於天基、空基、陸基等觀測平台,對大氣圈、水圈、生物圈、岩石圈等地球空間物理要素、內部結構及其演變過程進行精細、綜合探測,是新一代對地觀測技術發展的重要方向,為經濟社會發展、資源環境合理利用、糧食安全、海洋權益保護等提供基礎性、戰略性的信息資源保障。

當前,人類對地球系統的探索正在發生重大轉移,從表層到內部,從局部走向整體,新時代的“地球系統”理論知識和方法技術體系對遙感觀測提出了新的要求。透視地球的核心基礎是發展穿透性、新體制的先進遙感技術,探測技術的觀測維度從二維拓展到三維,探測通道涵蓋紫外到毫米波,通過天—臨—空—地—海多基協同、多譜段耦合、多數據集成,將實現圈層多物理量動態化、立體化、全息化的透視觀測信息獲取,促生新的地球系統科學知識,有望成為下一代對地觀測技術體系的制高點。

針對大氣、海洋、植被和固體地球觀測等領域的任務和探測目標,以透視視角開展空間對地觀測/探測新原理、地球系統參量反演新理論、定量應用新方法研究,構建精細分辨率、全天候、高可靠性的新一代地球系統空間觀測技術體系,主要分為大氣圈層透視、森林透視、固定地球透視和海洋透視4個重點領域。

大氣圈層透視主要利用全譜段、主被動協同、星—機—地聯合的觀測手段,實現對大氣中“氣象—輻射—成分”關鍵要素的三維立體觀測。目前國際上的大氣透視技術實現了對晴空和雲雨條件下大氣的全球性、高時空分辨率的觀測,為數值預報提供了大量可靠的觀測信息。國際上已經發射了TRMM-PR單頻降水雷達、Cloudsat-CPR單頻雲廓線雷達以雙頻降水雷達,中國在星載雲、降雨透視探測雷達研制和應用方面也快速發展。但現有在軌運行的雷達頻率較低,僅對尺度較大降水粒子比較敏感,難以同步獲取准確的雲垂直結構信息,無法為雲、降雨演變過程機理的研究提供足夠的精細觀測資料,限制了雲降雨研究的發展。

森林透視技術主要通過綜合利用多種遙感技術手段,以獲取森林的三維精細結構信息。目前美國和歐洲對地觀測戰略規劃均將碳循環和生態系統觀測作為主要觀測目標之一,明確規劃了激光雷達、合成孔徑雷達、光學相結合的森林監測體系。如何實現復雜地形條件下森林三維結構的觀測,是森林遙感的前沿與難點。綜合利用多頻雷達干涉、激光雷達和光學多角度立體觀測等手段,從波段、極化、時相、基線等不同維度,探索多維度森林空間結構遙感探測機理模型,形成多波段一體化森林空間結構遙感理論與方法,以實現森林植被結構透視、森林組分透視和森林生化參數透視。

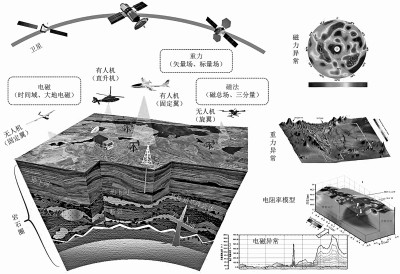

固體地球透視探測主要利用多場量、主被動協同、星—空—地聯合觀測方案,獲取重力、磁力、電磁等地球物理場,對岩石圈進行穿透性、大深度、多場量特征綜合分析,“揭開”地表覆蓋層,研究與刻畫地球內部的物理性質、岩性和構造特征,探測與識別地下目標體,對地質結構實現立體三維數據獲取,為解決人類社會生存發展至關重要的資源、環境等問題提供出路。當前,在傳統電磁裝備技術及基於航空航天的地球物理探測裝備技術方面,我國對岩石圈內部參數獲取能力還存在一定的差距。未來,突破新型小型化、高靈敏度的地球物理核心傳感器,開展大深度、高效率和高精度的固體地球透視技術系統研制,對觀察、分析和捕捉岩石圈頻繁的地質活動和地質現象,實現地質結構立體三維數據獲取具有重大應用價值。

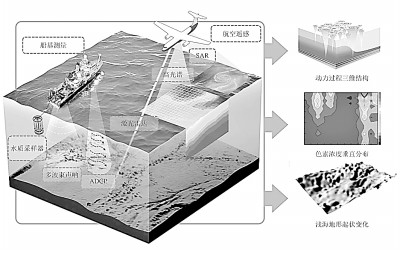

海洋遙感通常採用可見光—紅外—微波等電磁波段對海洋表面開展遙感監測,如何綜合利用遙感和水下現場觀測,實現對海水內部信息的挖掘,從表層深度到次表層乃至中層和深層水體的透視探測,是當前國際海洋遙感發展的大趨勢。我國海域遼闊,有豐富的海洋資源,亟須發展海洋內部觀測技術,高精度描繪海洋生物量、海洋動力場、海底地形地貌、海底油氣礦藏等各種水下環境,支撐內波、渦旋、鋒面、洋流與潮汐等各種海洋水下現象的高分辨預測預報。

怎樣“透視地球”

在地球系統科學理念持續深入和科技創新持續突破的大背景下,聚焦地球系統各圈層的內部探測,對地觀測技術不斷發展和創新,成為推動地球科學發展的核心驅動力。多頻段雷達探測、多基線干涉雷達探測、磁力探測、重力探測、電磁探測、甚高頻微波探測、主被動微波探測、激光探測等新型載荷觀測能力的提高,觀測平台載荷集成能力的提升以及綜合地球探測理論的發展,為地球系統多物理量的聯合探測、關聯建模與信息重構提供了理論和技術基礎。

雷達降水探測技術。這是指通過發射雷達信號,並依據接收的降水的雷達回波強度,實現對降水強度的三維空間分布結構的探測。搭載降水雷達的平台可分為地基、空基和星基。通過多頻段雷達組合,實現對雲和降水的協同觀測,能夠提供更加精細的雲和降水三維結構透視數據,有利於更加清楚地理解雲降水的演變過程,為降水預報的改進提供支撐。

航空重力探測技術。這是通過航空平台搭載重力儀和定位傳感器組合系統進行連續重力測量,獲取地下目標體密度差異引起的微弱重力異常信號。這些異常信號可以揭示地殼厚度變化、斷裂帶位置和延伸情況,探測密度差異顯著的隱伏岩體或岩層。新的航空重力矢量測量系統可以獲取水平重力分量信息,進一步確定目標體形狀走向,用於精細的地質構造研究和高精度資源勘探。

電磁探測技術。航空電磁探測是一種利用航空平台搭載電磁探測設備進行地下介質探測的技術。通過剔除噪聲,獲取地下目標體引起的電磁場異常響應,從而建立地下由淺至深電阻率透視模型。目前,航空電磁探測廣泛應用於礦產勘查、油氣資源評價、海洋地質調查、地下水勘查、工程地質和環境調查、海洋地形與極地海冰探測、軍事與國防等領域。這種技術在快速獲取大范圍地下信息和探測復雜地質條件下具有明顯的優勢,對資源開發和環境保護具有重要的應用價值。

冰凍圈主被動微波探測技術。這是根據不同波長微波對冰川、積雪、凍土的穿透差異性原理,基於星載或航空平台搭載主動微波探冰雷達和被動微波輻射計,實現對南極或山地冰川內部結構、溫度/密度廓線、冰下基岩和水系、積雪雪水當量、次表層土壤含水量等冰凍圈關鍵參數的高分辨率透視探測。

海洋水體剖面激光探測技術。激光作為一種高功率主動遙感器,是穿透水體最有效的探測手段之一。面向全球海洋的躍層時空結構及其變化規律、初級生產力與碳循環和生命系統探測、海氣能量與物質通量3大科學問題,利用藍綠波段強穿透能力,開展海洋剖面激光探測技術攻關,突破海洋動力熱力剖面激光探測、上層海洋生物光學剖面探測、激光高光譜多波長偏振顆粒物散射、海—氣界面復雜參數激光探測等關鍵技術,有望實現全球海洋百米深度內的生物光學參數的立體探測與高精度反演。

如今,我國科研人員依托國家重點研發計劃“航空協同透視探測技術系統”“透視地球集成與應用驗証技術”項目等,結合現有空基飛行平台特點以及各圈層透視載荷能力,建立多型載荷與航空平台矩陣關系,突破任務載荷一體化集成設計與測試,多機協同任務建模與飛行管控等技術,構建透視地球原型系統,實現多譜特征耦合與多維數據協同的航空透視探測系統集成。

雲雨三維結構精細透視的試驗、景觀尺度森林生物量估算試驗、戈壁荒漠覆蓋區岩性和構造透視的試驗、岩溶地下河空間展布的探測試驗……為了評估透視地球原型系統的應用效能,科研人員以雲雨結構、海洋動力與生物場、森林結構、岩性構造等為透視目標,依托由中國科學院空天信息創新研究院建設運行的新舟60航空遙感平台,有/無人多平台及多載荷協同組網,構建全譜系、多波段的“透視地球”空中實驗室,選擇典型示范區並顧及航空試驗飛行與地基參考真值測量條件約束,組織開展空基透視探測試驗,建立技術體系可用性分析和效能評估的指標體系,驗証各圈層透視目標的滿足程度。今年5月,項目團隊將召開專題技術方案研討會,深化透視探測集成驗証方案,為岩溶區的水資源規劃和生態保護提供技術支持。

“透視地球”是對地觀測技術新體系的嘗試和探索,在關鍵技術、應用創新和發展路徑等方面還有待不斷發展和持續完善。依靠探測機理、先進載荷和數據應用上的技術突破和加速變革,“透視地球”有望實現對地球圈層多物理量的動態、立體探測,生成全空間、高可信的透視數據資源,引領以圈層透視信息為核心的新一代地球科學知識體系的發展,並推動空天科技、深地深海等基礎核心領域的前沿創新,為人類的生產和生活提供智能化服務。

(作者:周翔 潘潔 吳一戎,分別系中國科學院空天信息創新研究院研究員﹔正高級工程師﹔中國科學院空天信息創新研究院院長、中國科學院院士)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量