国内首个“科普门诊”在上海试运行

2025年02月17日13:03 | 来源:光明网

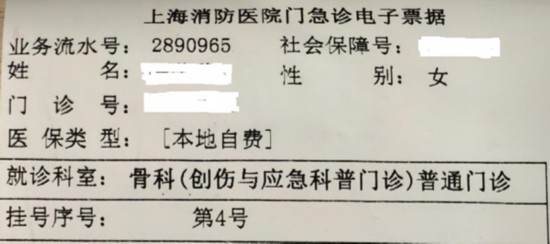

光明网讯2月14日,由“科普中国”品牌、“达医晓护”医学传播智库和上海消防医院联合设立的国内首个“科普门诊”在该院试运行。社区居民可以在挂号处选取“骨科(创伤与应急科普门诊)”。这不仅将医学科普纳入了医生常规工作,也为公众主动获取权威的科普知识提供了有效途径。

长期以来,健康知识一直占据公众科普需求的首位。但在信息冗余的社交媒体时代,如何获取精准的健康知识,避免伪科普的干扰,一直是公众关注的话题。社会呼唤专业医务人员成为健康科普的主力军。上海早在2022年11月率先制定《上海市卫生专业技术人员职称评价基本标准》,将科普工作成果纳入卫技人员高级职称晋升代表作制度的实施细则。2024年12月修订后的《科普法》明确提出完善科普工作评估体系,鼓励相关单位建立符合科普特点的职称评定、绩效考核等评价制度,为科普人员提供有效激励。这使得国内首个“科普门诊”应运而生。

当天科普门诊的主诊医生,“达医晓护”联合创始人、《谈“骨”论“筋”》子刊主编、“科普中国”科学顾问居宇峰表示,运动损伤和应急避险知识一直是普通公众关注的焦点问题,线下创伤与应急科普门诊的开设,使得医生可以和社区居民开展面对面的诊间科普,其需求精准度、传播有效性和知识转化率是普通网络科普所无法比拟的。

“达医晓护”负责人、医学传播学的学科创立者王韬表示:过去十年,“达医晓护”原创科普学术化理论和“大健康工程”学科体系,目的就是践行“把以治病为中心转变为以人民健康为中心”。科普门诊作为对院内常规诊疗的补充,为医务人员院内科普工作提供规范渠道与机制保障。未来在有条件的时候,还可以在政策层面探索科普门诊知识付费的有效方式,从而推动公众主动健康行为,强化医务人员预防保健职责,推动构建大卫生、大健康格局。

(责编:李慧博、孙娜)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量