入汛以來最強,北京罕見暴雨的氣象“導演”是誰?

北京從2025年7月24日開始出現明顯降雨,為2025年入汛以來最強降雨天氣過程。北京此次降雨的原因是什麼呢?

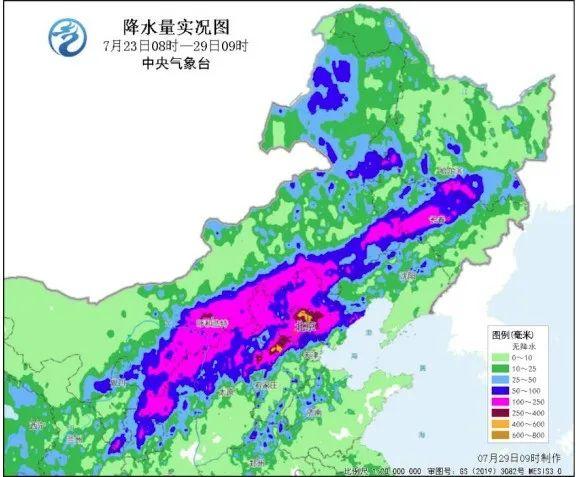

降水量實況圖(2025年7月23日08時至29日09時)來源:中央氣象台

北京罕見暴雨的氣象“導演”

1、副熱帶高壓異常偏北偏西且穩定主導

西北太平洋副熱帶高壓的脊線位置異常偏北,其西伸脊點也深入內陸,遠較常年同期偏西,這種異常形態導致副高的西北側邊緣長時間穩定維持在華北平原北部至京津冀一帶。強盛的副高像一個巨大的“鍋蓋”籠罩在南方和東部海域上空,其下沉氣流抑制了南方地區的降水,卻將其西北側邊緣變成了一個天然的、巨大的“水汽和能量匯聚區”。

2、西風帶冷空氣影響

中高緯度西風帶環流在此期間波動劇烈,不斷有冷性的低渦、深槽系統自西向東或自西北向東南移動。這些系統攜帶的冷空氣在其東移南下的過程中,正好抵達被副高“頂住”的華北地區。

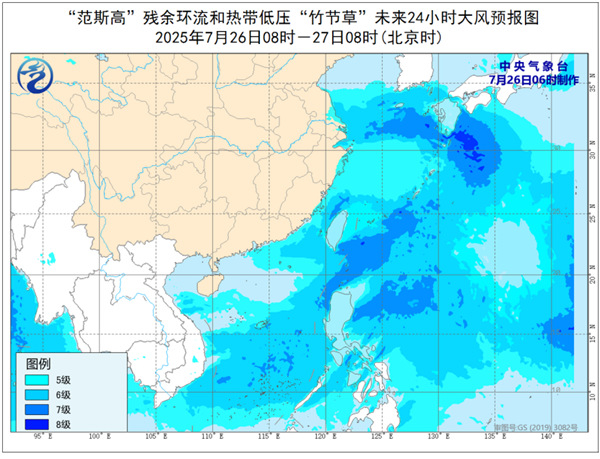

3、台風“隔山打牛”

7號台風“范斯高”和8號台風“竹節草”雖未直接登陸華北,但其外圍環流與副熱帶高壓前沿形成“水汽接力”,共同打通了從太平洋至華北的“水汽高速公路”,台風將熱帶洋面的暖濕氣流沿副高邊緣向華北輸送,並與西南季風結合,形成持續的水汽通道。

圖片來源:中央氣象台

4、地形抬升觸發“列車效應”

北京地處華北平原西北端,西面和北面緊靠太行山脈和燕山山脈。當強盛的偏南或東南暖濕氣流向北京等地輸送時,遇到高聳的山脈阻擋,被迫沿山坡急劇抬升,增強了空氣的垂直上升運動速度和幅度。上升的空氣冷卻凝結,成雲致雨的過程被顯著加強和放大,導致山前地帶的降水強度遠大於平原腹地,形成“列車效應”,一個又一個雨團接連不斷襲來,導致累積雨量加大。

暴雨過后,如何更好地應對極端天氣?

1、重新評估極端天氣風險

隨著氣候變暖,極端天氣事件頻繁發生,我們需要進一步提高風險的閾值。要將“台風遠距離水汽+地形增幅”“列車效應”等暴雨模式納入暴雨風險評估模型之中。

2、提高防洪標准

此次北京暴雨被頻頻提及的一個詞是“雨強”,氣象學定義的小時雨量≧60毫米即為“極端強降水”,此次懷柔東峪最大小時雨強95.3毫米,刷新北京氣象觀測紀錄,也遠超現行排水設計標准的36-56毫米/小時。氣候變化了,城市排水、山區防洪標准也需要提高。

3、山區防洪成為汛期的重點

此次暴雨的重災區在密雲、懷柔等山區,應推廣智能預警廣播,建立“暴雨閾值-自動響應”轉移機制。同時加固備用道路、部署應急通信基站。

4、城市內澇“新療法”

有人說,再強大的排水管網也難以承受小時雨強超90毫米的沖擊,如果單從工程能力方面來看,這確實是一個天花板,但我們要跳出工程思維,從“快速排走”轉向“源頭滯蓄+韌性適應”,推廣海綿城市設施(綠地、透水路面),擴大調蓄湖泊容量等。

作者:王元紅 天氣氣候高級工程師、中國作家協會會員

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量