小滿:庄稼地也能“水上漂”?古人“向水借田”的智慧

“小滿小滿,江河漸滿”,水是農業的命脈,沁潤了土壤,滋養了作物。但在河網密布的江南水鄉,千百年前的古人卻另辟蹊徑,將“田地”搬到了水面之上,創造出一種令人嘆為觀止的耕作方式——這便是中國特有的葑田。它如同懸浮於水面的綠毯,既化解了“水鄉無地可耕”的困局,又展現出古人“向水借田”的生存智慧。這種水上農田究竟如何形成?又隱藏著哪些不為人知的有趣故事?

泛之以游菰:葑田的起源

葑田,又名“架田”,是中國古代獨特的耕作方式。它的誕生與水鄉環境密不可分。在河網密布的江南地區,土地稀缺且易澇,而茭白、荷花等水生植物根系發達,多年生長后會在水面形成厚實的植物層。古人發現,將這些植物根系與淤泥混合而成的漂浮板塊(稱為“葑”)加以固定,便可直接播種作物。

華南農業博物館中的葑田場景(倪根金攝)

最早的葑田記載可追溯至魏晉時期。晉代郭璞在《江賦》中以“標之以翠蘙,泛之以游菰。播匪藝之芒種,挺自然之嘉蔬”等生動筆觸,描繪了由葑泥鋪就的木筏(游菰)漂浮水面,其上芒種、嘉蔬(均為水稻古稱)與菱荷、水蓏等水生植物隨波搖曳的生態圖景。其中“鱗被菱荷,攢布水蓏”寫盡植物群落之繁茂,“隨風猗萎”則道出葑田隨水位浮沉的特性。中唐詩人秦系在《題鏡湖野老所居》中留下“路細葑田移”的紹興鏡湖實景記錄,印証葑田在浙東地區的實際應用。盛唐杜甫《秋興八首》之七中“波漂菰米沉雲黑”的蒼茫意境,恰是對大面積葑田景觀的詩意寫照。晚唐元稹《和樂天十八韻》中“茭葑綠文茵”的描寫,則展現了葑田如同綠色地毯般鋪展水面的獨特景觀。這種依托植物根系自然固結形成的“天賜浮田”,無需人工開墾即可隨水位升降調節高度,巧妙解決了江南水鄉土地稀缺問題,堪稱中國古代濱水先民因地制宜的生態智慧結晶。

附架而種:葑田的演進

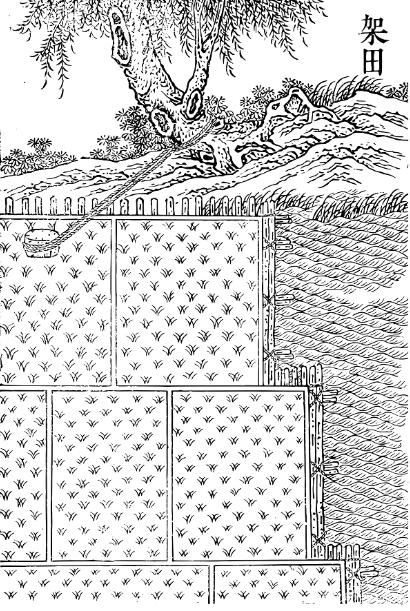

天然葑田雖便利,但依賴植物自然生長,面積有限且易被水流沖散。宋代起,古人開始改進技術,發明了“人工葑田”。用竹木編成筏架,填充淤泥與水草,形成可移動的浮島農田。北宋蘇頌的《圖經本草》中首次記錄了葑田的構造:“二浙下澤處,菰草最多,其根相結而生,久則並土浮於水上,彼人謂之菰葑。刈去其中,便可耕治,俗名葑田。”南宋陳旉《農書》則更加詳細解讀了這一構造:“若深水藪澤,則有葑田,以木縛為田丘,浮系水面,以葑泥附木架上而種藝之。其木架田丘,隨水高下浮泛,自不淹溺。”元代《王禎農書》有言:“架田,架猶筏也。”可見葑田的取名是就其種植所用的泥土來自葑泥而言,而架田的取名則就其結構系木筏而言,進一步凸顯了“人工葑田”技術的成熟,這種將作物移植到木筏上進行種植的方式,既不必灌水又不怕水淹。

《王禎農書》架田圖

充滿詩情畫意的宋代,這項水上農業技術還引發了諸多文人的雅趣。南宋詩人范成大“小舟撐取葑田歸”的詩意畫面,在北方官員眼中卻成奇聞異事。《苕溪漁隱叢話》中就記載了這樣一個讓人啼笑皆非的趣聞:蘇州某北方籍縣令在任時,有人報案稱夜間田地被人偷去數畝,縣令勃然大怒,認為是報案者是在戲耍自己,立馬將其抓了起來。直到有人告訴他葑田可漂浮移動的真相,方才化解了這個誤會。無獨有偶,南宋大詩人陸游入蜀時,更是在湖北江段遇見了讓他嘆為觀止的一幕:當他所乘坐的小船進入長江主航道后,偶遇一座巨型水上漂浮社區——這座木筏長150多米、寬30多米,居住著三四十戶人家。筏上不僅有房屋、妻兒家眷和雞犬牲畜,還配備了舂米工具,甚至規劃出縱橫交錯的田間小道,更設有供奉神靈的祠堂。撐船人透露,這還算小型筏田,更大的會在筏面鋪設土層種植蔬菜,或開設酒館,但因體積過大無法通過三峽險灘,只能在長江中下游航行。

詩人筆下的“水上村落”是否真實存在,今天已無法考証。但是可以肯定的是,此時的葑田已然擺脫自然限制,可規模化建造。葑田的出現,大大緩解了當時日漸突出的人地矛盾,但是無序發展也一度對生態環境和居民用水造成了負面影響。著名的杭州西湖有宋一代就飽受葑田困擾,從北宋的蘇軾到南宋的周淙,都曾整治過西湖葑田泛濫的現象,側面可看出當時葑田的“野火燎原”之勢。

隨著時間在歷史長河中的流逝,如今不少人對葑田已經感到陌生,不過它正以一種新的姿態守護著我們。

作者:宋元明 北京科技大學科技史與文化遺產研究院副教授、科技與文化研究所副所長

審核:杜新豪 中國科學院自然科學史研究所青年研究員

朱永官 中國科學院生態環境研究中心主任,生態環境專家,中國科學院院士

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量