美國歸還41件文物藝術品

回家的這些珍寶藏著哪些歷史密碼

北京時間3月4日凌晨,國家文物局在美國紐約曼哈頓檢察官辦公室接收美方向我國返還的41件文物藝術品。

這批文物包括:銅搖錢樹和陶座、素面陶鬲(lì)、素面帶蓋銅鈁(fāng)、陶說唱俑等,種類涵蓋陶器、玉器、青銅器、佛造像、畫像磚及藏傳佛教文物等。

經專家進行初步圖片鑒定和法律研判,該批文物藝術品年代跨度從新石器時代至清代,類別豐富、工藝精湛,每一件都承載著獨特的歷史密碼與藝術價值。

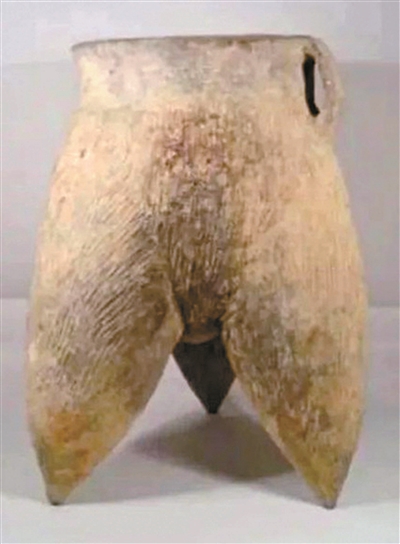

戰國素面陶鬲

打破陶器必飾紋的刻板印象

這件文物高22.3厘米,口徑18.6厘米,三足間距24.8厘米。夾砂灰陶質地,器表經精細打磨,腹部飾弦紋,足部有煙熏痕跡。

陶鬲最初是作為烹飪器具而發明的,其獨特的袋狀足設計增大了受熱面積,使得架上干柴可以更加高效地燒水和煮食物。陶鬲作為最初的“鍋”雛形,見証了中華民族從生食走向熟食、又走向飲食成熟的歷史進程。

隨著時代的演變,陶鬲逐漸從實用器轉變為明器,成為古代墓葬中的陪葬品。同時,其形狀和紋飾也變得更加復雜和精美,戰國陶器代表性的裝飾有三種:彩繪、暗紋和刻花。雖然戰國時期陶器裝飾方法多樣,但並不意味著所有陶器都必須裝飾紋飾。這次回歸的素面陶鬲的存在就証明了這一點。此外,素面陶鬲的簡約風格也可能與當時的社會背景、審美觀念或制作工藝等因素有關。

西漢帶蓋銅鈁

或為漢武帝時期陽信公主府邸遺物

銅鈁,即方形壺,由青銅制作,用以盛酒漿或糧食。在戰國以前,方形的壺被稱為“壺”,而到了漢代,則有了專門的名稱“鈁”。鈁作為儲酒器具主要流行於戰國至秦漢時期,《說文》一書寫道:“鈁,方鍾也,”鍾是儲酒器,鈁亦為儲酒器,鈁的最大特征是鈁上任何地方的橫切面都呈方形。

銅鈁的紋飾多樣,反映了不同時期的藝術風格和審美觀念。例如,東周時期的銅鈁上常飾有勾連紋、鳳鳥紋和怪神紋等,這些紋飾組合在一起,形成了獨特的藝術效果。同時,銅鈁的鑄造工藝也十分精湛,體現了古代工匠的高超技藝。

此次回家的銅鈁通高46.5厘米,腹徑28厘米,重9.2公斤。器蓋飾雲氣紋,腹部四棱出戟,底部銘文“陽信家”三字清晰可辨,與河北滿城漢墓出土銅鈁銘文體系相符,或為漢武帝時期陽信公主府邸遺物。

東漢青銅搖錢樹

漢代“事死如事生”喪葬觀念的實証

“搖錢樹”這一叫法最早出現在馮夢龍的《醒世恆言》第三卷,在這之前,被稱為“福壽樹”,或者“神樹”。最初是東漢至三國晚期巴蜀地區流行的一種具有濃郁地方特色的隨葬器物,蘊含了大量的歷史、民族、民俗宗教及神話信息,不僅是墓主升仙的憑借,也是墓主財富的源泉。

現存完整搖錢樹全球不足20件,這件文物通高1.58米,樹冠直徑0.72米,由青銅樹干、枝葉及陶質基座構成。主體分九層,飾有西王母、方孔圓錢、瑞獸等浮雕,枝葉間懸挂128枚可活動的錢幣形挂件。

這件東漢時期的文物融合了中原農耕文化與巴蜀地域特色,其枝葉間鑲嵌的西王母、朱雀等神祇,生動展現了漢代人對“天人合一”的信仰,是漢代“事死如事生”喪葬觀念的實証。因為搖錢樹在古代有著非常好的寓意,同時具備著祈財納福的吉祥觀念。所以,自古便有善於經商傳統的巴蜀之地,受到漢代厚葬奢靡風氣的影響,在東漢至三國時期,就將這種叫作“柱銖”的青銅樹廣泛用做了陪葬品,在巴蜀一帶流行起來。

東漢陶說唱俑

漢代俳優文化的立體寫照

這件陶俑通高56厘米,底徑21厘米。紅陶胎體施綠釉,俑人袒胸露腹,右臂上揚執槌,左腿曲抬呈擊鼓狀,面部表情夸張生動。

說唱俑是漢代俳優文化的立體寫照,其動態捕捉技法比歐洲寫實雕塑早十五個世紀。漢代俳優以調謔、滑稽、諷刺的表演為主,以此來博得主人和觀賞者的笑顏。他們往往隨侍主人左右,作即興表演,隨時供主人取樂。表演時,他們一般邊擊鼓邊歌唱。漢時的皇族貴戚、豪門富戶蓄養俳優之風甚盛。漢武帝“俳優侏儒之笑,不乏於前”﹔丞相田蚡“愛倡優、巧匠之屬”﹔桓寬《鹽鐵論·散不足》雲“富者祈名岳、望山川,椎牛擊鼓,戲倡儛像”都可以說明這一點。

現藏於中國國家博物館的漢代擊缶俑,以其造型經典、堪稱教科書級別,被稱為“漢代第一俑”。兩個陶俑在外貌上差別不算大,都是圓臉大漢,袒露著上身、肚大如鼓。從動作上看也是基本相同,兩個說唱俑都是左手執缶,高舉緊握短槌的右手,並屈膝踢出右腳。在穿搭上,這次歸還的漢代陶俑別出心裁地戴了發笄,而且在鬢角插上了花。特別是戴花的形態,在漢代袒露上身的說唱俑中並不常見。

說唱俑對於研究古代俳優和話本小說等民間藝術有重要價值。它們不僅展示了漢代民間藝人的形象和生活狀態,還反映了當時社會的文化風貌和審美趣味。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量