0.005毫米的精准,他們為大國重器配零件

“馬恆昌小組”,是新中國成立后第一個以工人名字命名的生產小組。今天的主人公是“馬恆昌小組”的第18任組長,聽他講述來自制造業生產一線的故事。

馬兵握在手上的,是一把锃亮的千分尺,保存了75年,是他家的傳家寶。

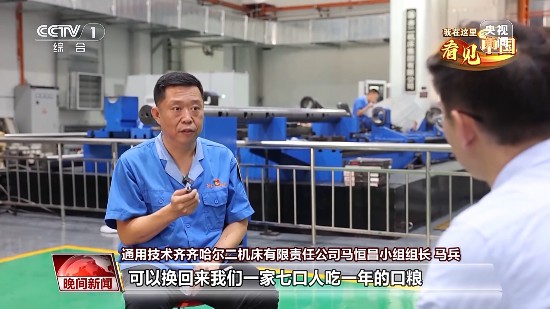

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:這把尺在當時,可以換回來我們一家七口人吃一年的口糧。國民黨撤退的時候,高射炮他們帶不走,他們就把高射炮核心的那一部分,就是我們現在所講的撞針的那一部分,全部都破壞掉了。在一沒有圖紙、二沒有工藝的情況下,他把這個零件全部都拆開,然后根據小組組員的這個性格,給他們分配這個活,馬恆昌就回家去把這把千分尺取回來,馬恆昌小組用了7天的時間,完成了高射炮閉鎖機的修復任務,這樣我們的高射炮打響,國民黨的飛機就不敢來了。

馬恆昌是原齊齊哈爾第二機床廠總機械師,以他名字命名的馬恆昌小組,被譽為“我國班組建設的搖籃”。“喊破嗓子不如做出樣子”,是老組長馬恆昌經常說的話,也一直是馬恆昌小組的座右銘。

75年時間裡,馬恆昌小組見証了新中國工業化發展從無到有、由弱到強。

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:2005年,我們公司購買了第一台數控車床,就交給了我。我晚上利用業余時間去研究這個機床,如何去編程,怎麼去使用它,正在這個時候,就來了一個能夠証明它作用的一個零件加工任務,我就把這個零件給加工出來。在普通車床上是加工不出來,等到后來才知道,這個零件也是給一個電廠做的節能的裝備,每年能夠給電廠節約上千萬的資金。

2012年2月,36歲的馬兵,接過接力棒,擔任馬恆昌小組的第18任組長。

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:此時的裝備制造業已經進入了“量身定制”的時代,每次加工任務都猶如闖關。

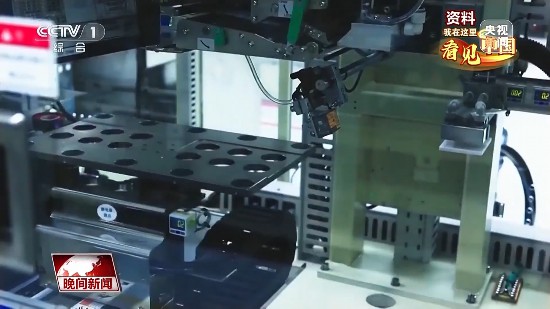

馬兵透露,在一次大國重器零配件的加工過程中,很多零件的同軸精度都在0.005毫米到0.01毫米之間。針對這種特殊性,馬恆昌小組自制了加工零件所需的工裝和夾具(卡具)30余種。

在馬兵看來,工業發展的每一步都離不開技術創新的支撐。“神舟”飛天、“奮斗者”探海、高鐵飛馳、5G應用、國產大飛機投入商用,每一次突破,都凝結著產業工人的智慧與匠心。

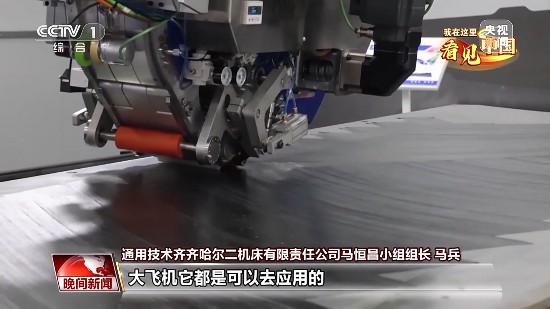

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:這台設備,主要就是針對我們大飛機尾翼平尾的加工驗証,加工驗証成功以后大飛機它都是可以應用的。今天看的是這個龍門式的,我們還有機器人式的,還有其他的這種方式的來滿足於各個零部件的加工。

馬兵說,和爺爺那個時代不同的是,現在的產品技術含量更高了,不僅比拼誰付出的努力多,更加比拼誰的智慧更多、創新更多。

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:馬恆昌小組最一開始的時候使用的是普通車床,然后到數控車床的這個轉變,就是從手搖把兒,用人拼人去干活的時候變成了數控化。以前,你人要是坐著,那機床就是停著的,現在呢,我是可以坐著,機床在干活。

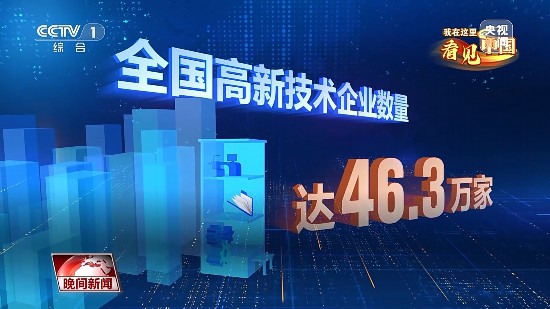

目前,全國高新技術企業數量達46.3萬家,專精特新中小企業超過14萬家。

通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司馬恆昌小組組長 馬兵:我們在實踐中更加清楚地意識到,數字化轉型已經不是一個“好像可以嘗試”的解決方案了,而是一個“必須全力達成”的時代趨勢。我們的用戶,他的需求也不單單就是一台機床,他要的是一條智能化的生產線,個性化的定制。

如今,馬兵不僅是全國勞動模范,還是全國人大代表。

過去的一年多時間裡,他經過深入調研,把推動傳統制造業適應新質生產力需求,賦能中國式現代化,作為履職關注的重點方向。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量