長江發現“新”魚?“老”魚這邊也有好消息

據新華社5月15日報道,我國科研人員在長江上游的烏江流域進行野外調查時,在一個溶洞地下河中發現魚類新物種,將其命名為“貴陽金線鲃”。

長江發現“新”魚令人高興,同樣值得高興的是,長江的“老”魚這邊也有好消息:長江十年禁漁政策實施三年以來,長江流域部分水域本土原生魚類的種群數量被觀測到出現了一定程度的恢復。

長江“老”魚裡繞不開的角色——洄游性魚類

在長江的本土魚類中,有不少物種都是洄游性魚類,其特殊的生活習性使得它們的生存和繁衍特別容易受到過度捕撈、水污染、水利工程、航運等人類活動因素的影響。那麼什麼是洄游性魚類呢?

按生存目的劃分,魚類的洄游可分為三類:

生殖洄游:魚類因繁育后代需要而進行的周期性運動。

索餌洄游:魚類因覓食需要而進行的周期性運動。

垂直洄游魚類因避光、避敵以及溫度等影響因素在水體中上下運動(僅發生於海洋)。

按洄游方向劃分,魚類的洄游也可分為三類:

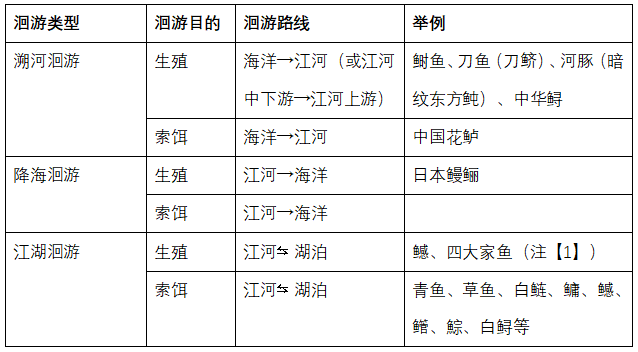

洄游性魚類類型表(圖片來源:胡愷)

注:以生殖為目的的江湖洄游情況比較復雜,那些生活在湖泊裡的鱤魚和青魚、草魚、白鰱、鳙魚等四大家魚從湖中進入到長江裡繁殖可以視為江湖洄游。

溯河洄游魚類

著名的“長江三鮮”:鰣魚,刀魚(刀鱭)和河豚(暗紋東方鲀),還有有著“水中大熊貓”之稱的中華鱘,在繁殖期進行生殖洄游時,洄游的方式被稱為溯河洄游﹔這些魚類的成體一般生活在海洋中(刀鱭有部分種群終身生活在淡水中,體型較小,被俗稱為“湖刀”),當繁殖期到來時會逆流而上,進入淡水中產卵繁殖,在完成繁殖后返回海洋﹔孵化的魚苗會在淡水中攝食育肥一段時間,隨后順流而下進入海洋生活。

長江對於這些洄游魚類來說是重要的繁殖場所,以長江三鮮中的刀魚為例,由於歷史上的過度捕撈和水利工程等因素,長江刀魚(洄游生態型的刀鱭)已很久難以形成漁汛。

在禁漁政策實施前后,刀魚數量有所回升,在一些絕跡多年的江段又出現了。比如,上海崇明區早在長江禁漁政策實施前就已開展禁捕工作,2021年3月的一次長江水域魚類監測中,科研人員曾一網捕撈到將近200公斤的刀魚﹔2023年2月,農業農村部發布會公布消息,刀魚目前能夠溯河洄游至洞庭湖水域,這已達到了刀魚歷史上能夠洄游到的最遠區域。

降海洄游魚類

長江中的另一類洄游性魚類進行的是降海洄游,其中最典型的就是俗稱“白鱔”,“鰻魚”的日本鰻鱺。與刀鱭和鰣魚相反,日本鰻鱺是在海洋中進行繁殖的,性成熟的日本鰻鱺會游到菲律賓的馬裡亞納海溝附近的深海中進行一生中唯一一次繁殖,隨后便死亡了。

剛孵化的幼鰻被稱作柳葉鰻,柳葉鰻經歷變態發育后會成長為外形接近成體鰻鱺的玻璃鰻,洄游至長江等通海河流的河口,隨后上溯入河。

玻璃鰻在淡水中會發育為黃鰻,生長育肥數年直到性成熟,再返回海洋繁殖。

由於日本鰻鱺富含脂肪,肉質非常鮮美,一直是備受歡迎的食材,因此遭到了過度捕撈,目前已經被IUCN紅色名錄列為瀕危物種。日本鰻鱺的人工養殖技術很不成熟,因而我們在市場上見到的“養殖”日本鰻鱺,實際上都是在長江、錢塘江等河口捕撈的野生鰻苗,再通過人工環境下育肥養大得到的。

隨著十年禁漁政策的實施,在長江干流及通江的大型湖泊中生產性捕撈野生日本鰻鱺已屬違法行為。而對於在河口捕撈鰻苗,目前法律也對捕撈時間、使用網具、捕撈數量等有著嚴格的配額管控,如有違反即屬偷捕,將會受到嚴厲的懲處。隨著這些保護措施的實施,加上日本鰻鱺自身較強的繁殖力和適應能力,它們的數量有望和同樣曾經被列為瀕危物種的北方藍鰭金槍魚一樣逐漸回升,擺脫瀕危的困境。

江湖洄游魚類

並不是所有淡水中的洄游魚類在一生中都必須進入海洋,有一些生活在長江裡的洄游魚類,如我們常見的“四大家魚”:青魚、草魚、白鰱和鳙,以及肉食性的鳡、鳤和鯮,還有體形巨大的白鱘,都會進行江湖洄游,這些魚類在秋冬季會進入長江深水湖泊中肥育和越冬﹔在春夏季,尤其是汛期,會進入主河道中繁殖產卵。另外還有一些洄游性魚類會在長江河道的上下游之間來回遷徙洄游,例如長江鱘和白鱘都會到長江上游的金沙江水域產卵繁殖,白鱘的幼魚則會順流而下游到長江口覓食育肥,准備越冬﹔鳡,鳤和鯮會在長江的上游產漂浮性的卵,魚卵順流而下在漂流的過程中逐漸發育和孵化﹔四大家魚也會在繁殖期上溯至長江上游或長江的支流中產卵。

而水利設施對這些魚類洄游路線的堵截和導致的水文條件變化,以及過度捕撈,尤其是在通江湖泊和支流中進行迷魂陣、絕戶網、地籠、滾鉤、電魚、炸魚等非法捕魚方式,對這些魚類的正常繁殖周期會造成非常嚴重的負面影響。

隨著禁漁政策的實施,四大家魚這些產漂浮性卵的洄游魚類的種群數量已經出現回升,消失多年的鳤也在湖北、江西等地的水域重新現身。2021年7月,湖北省水產科學研究所沿洞庭湖對長江重點水域的魚類資源進行野外調查,在“南洞庭湖草龜中華鱉國家級水產種質資源保護區”發現鳤魚2尾,而距離上一次在洞庭湖發現鳤魚,已經過去了二十年。

曾經因為過度開發而千瘡百孔的長江淡水生態系統,在保護措施的推行下又開始重新迸發出勃勃生機。

作者:科普研學導師、CCTV-9紀錄片頻道科學顧問胡愷

審核:中國水產學會科普專家團隊成員、中國水產科學研究院珠江水產研究所博士余梵冬

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量