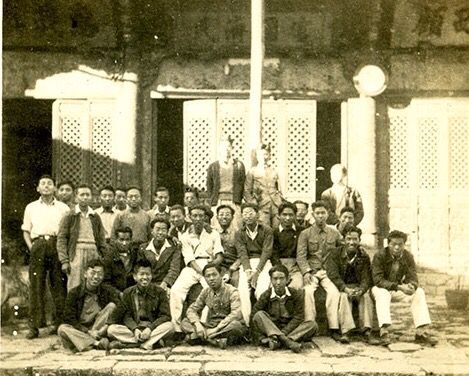

1944年秋西南聯大航空系同班同學合影,第二排右起第五人為陳士櫓

從“兩彈一星”、載人航天到月球探測,中國航天人在浩瀚蒼穹鑄就了壯麗的中國風景。

2016年4月24日,升國旗、奏國歌,舉國同慶首個“中國航天日”。此刻,病榻上,一位航天老人靜靜地仰望著窗外的藍天,唯有痴迷的目光和?動的唇角吐露出內心的深情。這是最后的仰望嗎?

96歲,漫長而又短暫。航天強國的夢想,就像穿越一個世紀的火焰燃燒了他全部的生命。2016年4月24日21時10分,這位心懷童真、慈祥和藹的老人平靜安詳地走完了他的生命旅程,帶著一如嬰孩般的微笑。他,就是我國航天事業和航天教育的開拓者與奠基人之一、著名飛行力學專家、教育家、中國工程院院士、西北工業大學教授陳士櫓。

謝世前一個月,他將畢生的積蓄饋贈學校,反哺自己奉獻一生的教育與科研事業。

謝世前幾天,他帶的最后一位博士生曾志峰以論文盲評及答辯全優,圓滿完成學業,了卻了他最后的心願。

為航天而生,為航天而去。陳士櫓,在為共產主義而奮斗的鮮紅黨旗下,他把信念、忠誠與熱愛洒滿祖國的萬裡長空。

1958年元旦與蘇聯友人在紅場合影

起於累土,披荊斬棘

1945年,25歲的陳士櫓以專業排名第一的成績畢業於西南聯大航空工程系。早年先后任教於清華大學、上海交通大學、華東航空學院,扎根於西北工業大學。

1956年,他被派往前蘇聯莫斯科航空學院進修,師從航空界著名的“大人物”奧斯托斯拉夫斯基教授,僅用兩年時間便獲得了技術科學副博士學位,成為在該校第一位獲得副博士學位的中國留學生。

他創建的簡捷計算機動飛行的氣動性能新方法,被蘇聯專家稱為“陳氏機動飛行算法”,並在設計單位得到應用。他利用優越的環境條件,對當時蘇聯及世界發達國家高度保密的導彈技術、航天器運載技術等做了大量的觀察與積累。

1959年,陳士櫓受命創建西北工業大學宇航工程系,開創了我國宇航工程科技教育的先河。該系開設了導彈設計、火箭發動機、飛行器控制與導航、飛行力學4個專業,並在極端艱苦的條件下使宇航工程系發展壯大,最終形成航天學院,使其成為西北工業大學航空、航天、航海三大特色的重要一翼。

20世紀60年代,我國的導彈設計、研制工作剛剛起步,在當時的國際大背景下,國內外可借鑒的資料極為稀缺,工程技術力量也十分單薄。陳士櫓主動與航天企事業單位建立聯系,地處北京的中國航天一院、二院、三院和五院,地處西安的航天四院等研究院所,都留下了他的足跡。通過頻繁的科研項目合作,陳士櫓既為這些單位解決了工程實際問題,又與這些單位建立了密切合作關系,為以后開展科學研究搭建了寬闊的平台。

其時,陳士櫓深受著名的火箭專家、第五研究院院長錢學森的青睞和賞識,被點名請到五院擔任咨詢專家。

1963年,因上級主管部門的變動,西工大的宇航工程系誕生不久就面臨著被“撤並”的嚴酷現實。這股突如其來的“撤並”風使得西工大及其同類航空高校都面臨著一次學科專業上的重新“洗牌”。

“搞航天學科要在航空上再上一步,很不容易,隨便撤掉實在可惜!”親手創建並領導著宇航工程系,又親歷過教學實踐、人才培養和專業建設的陳士櫓堅定地認為,“中國這麼大的國家,沒有航天肯定不行!”

在宇航專業生死存亡的緊要關頭,一向溫文儒雅的陳士櫓卻堅守自己的主張,為保留宇航工程系奔走呼吁,甚至“拍案而起”。

西工大第一任校長辦公室主任武斌,曾親眼見証了陳士櫓為保留宇航工程系所付出的努力。他回憶說:“陳老師平時在朋友和同事中的印象一直是非常和善的,但是那次卻例外,他特別激動。‘八系(宇航工程系)是我國航天事業,尤其是導彈事業的重要支柱力量。國防是國家安全和生存的重要保障,撤了八系,導彈事業將蒙受巨大損失。如果一定要撤八系,我就隻好卸任。’”

精誠所至,金石為開。在國防科委有關領導及錢學森的關心、支持下,在陳士櫓的執著和堅持下,最終保住了西工大宇航工程系。該系成為全國航空院校中唯一沒有被“撤並”的宇航院系。在那段艱苦卓絕的歲月中培養的大批骨干教師,成為上個世紀90年代我國航天大發展時代學科建設的主力軍,所培養的畢業生成為國家航天和國防事業的頂梁柱。

從籌建宇航工程系到卸任,陳士櫓連續在系主任崗位上工作了24個春秋。為銘記陳士櫓為創建宇航工程系做出的貢獻,學校任命他擔任航天學院名譽院長。他是西工大第一個被任命為名譽院長的人。

在陳士櫓自始至終的關懷下,經過幾代人的不懈努力,由他一手創建的西工大宇航工程系已發展成為中國四大航天學院之一。目前,學院已為國家航空航天工業培養7000多名高級技術人才,完成了國家、部委及國防單位大量的科研任務。

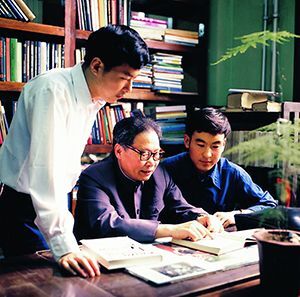

1982年,陳士櫓指導我國第一批飛行力學博士生

筑夢航天,拓路蒼穹

在航天科技領域,飛行力學從某種角度講是一門為導彈和航天器提供最優控制和最佳軌跡的學科。

早在20世紀60年代,陳士櫓就對飛行力學的許多問題進行了深入研究。那時,液體晃動及氣動彈性是導彈和航天器的關鍵技術,也是阻礙我國航天器發展的“攔路虎”。陳士櫓把自己研究的非定常氣動力、氣動彈性與控制、液體晃動等理論成果成功地應用到工程型號中,被認為是“我國航天技術理論與實踐結合的典范之一”,其建立和發展的理論體系和分析方法達到了國際先進水平。

在那個“知識越多越反動”的混亂年代,陳士櫓沒有停止對科學的追求,依然密切注視著國際上飛行力學學科發展的前沿。70年代初,他在圖書館查閱資料時接觸到50-60年代在美國興起的現代控制理論,敏銳地洞察到這門新興學科對於飛行力學蘊含的重大意義,由此他較早提出了把現代控制理論的方法應用於飛行力學,以及利用最優過程理論、極大值原理及動態規劃方法研究最優彈道的思想。

計算機技術的興起,為各門學科提供了先進的仿真手段。早在70年代后期,陳士櫓就認為,計算機速度與存貯量的提高,將使得許多飛行試驗可由飛行力學的計算機仿真先行,並將成為航天器設計中重要的、經濟的、安全的手段。由此提出並在西工大建立了飛行力學仿真實驗室。

近一二十年來,陳士櫓帶領青年教師和研究生,先后把主動控制技術、魯棒控制理論、容錯控制理論、變結構控制及多學科優化技術等應用於飛行力學研究之中,著重在彈性飛行器動力學與控制研究領域做了大量開創性的工作,成果達到世界先進水平。其“彈性飛行器飛行動力學”科研項目榮獲1991年國家教委科技進步一等獎。

年逾九旬的陳士櫓,依然深切關注航天事業和學校的發展建設,對學問孜孜以求,每日堅持工作,查閱最新文獻資料,指導學生鑽研新的專業研究領域。他要求博士生要緊緊跟蹤航天發展的前沿動向,圍繞意義重大的應用需求來開展研究工作。當學生研究方向困惑或遇到困難時,他總能花很多精力一遍一遍耐心地分析未來專業發展方向,指明具體工作開展的可能途徑。

他主持和指導的西工大飛行力學專業,一直處在國內領先地位,一些研究方向已經達到世界先進水平,在國內外影響深遠。

他先后與美、德、俄、日等國的高等院校和科研院所開展了廣泛的學術交流與合作,他的學術水平得到了世界同行的高度認可。1994年,他以在飛行力學領域的杰出成就當選為俄羅斯宇航科學院外籍院士。1996年,成為美國宇航學會副資深委員。1997年,當選為中國工程院院士。

2006年,與神舟六號航天員費俊龍、聶海勝合影

春風化雨,桃李蔥蘢

一代宗師居長安,耄耋美名天下傳﹔桃李芳菲遍華夏,著述等身滿飛船。

陳士櫓是新中國第一批博士生導師,他最看重的是學生的研究潛質和創新思維,而對博士生學位課程的考試成績並不十分在意。他要求研究生在做學問或論文選題時,既要體現本學科發展的最新水平,開拓交叉學科的前沿陣地,又要緊密結合國家工程實際,勇於承擔重大科研課題。他總是和大家一起討論,鼓勵學生提出自己的見解,尊重學生的意見,注意培養良好的學術氛圍。

數十年來,陳士櫓培養了飛行力學博士、碩士56名,其中包括我國自行培養的飛行力學專業第一、第二位博士和博士后,他們當中的大多數已成為我國航天和國防科技工業領域的棟梁。 中國工程院院士、航天二院總設計師於本水認為,“陳士櫓院士在中國的飛行力學界獨樹一幟。彈性體和飛行力學都有人在研究,但是把兩者結合起來,在國內他是最早開始的,成果也最豐富,在中國開辟了一個很好的領域。”他幽默地說:“陳士櫓先生就像老母雞,抱了那麼一大窩,現在查找文獻的時候,他和他弟子的文章最多。”

1992年,他的第八位博士祝小平順利通過博士論文答辯。那時,“深圳速度”、“市場經濟”等名詞正像熱風一樣吹拂著中國內陸。祝小平在深圳很快尋找到了發展的機會。陳士櫓聞訊后,卻多次打電話勸說祝小平,“你現在想賺錢的想法是短見,到高校或者搞科研才是長久的發展之計,希望你從長遠考慮,不要短視。”

陳士櫓的執著與真誠、睿智與遠見最終打動了祝小平,他聽從了導師的意見,毅然辭去深圳待遇不菲的工作,決定在學術研究方面繼續深造。現任西工大無人機所總工程師的祝小平,在某高端無人機研制方面取得重大突破,2008年獲國家科技進步一等獎,並受到國務院及中央軍委的聯合表彰。

首批博士生熊笑非從導師身上不僅學到了相關的專業理論知識,獲得了嚴格的學術訓練,而且深受先生高尚師德的熏陶。“陳老師是一位非常和善、厚愛有加的導師,在做人做事方面,是中國知識分子優秀傳統美德體現的非常完美的一個人,是一位用自己的身教影響學生一輩子的導師。”

“沒想到,畢業成績成了本人給吾師一個談不上禮物的禮物。”曾志峰,陳士櫓最后的一位博士,在陳士櫓院士去世前幾天才剛剛以“全優”通過博士學位論文答辯。聞悉噩耗,他禁不住淚流滿面。“每次去家裡看望先生,他總是囑咐學生吃水果,臨別時又總是送至電梯口,顫巍著身板,朝學生揮手……”這一幕永遠定格在曾志峰的記憶裡。

在2016年4月27日西工大召開的追思會上,祝小平教授幾度落淚。他始終感念1992年自己博士畢業后聽從了恩師的建議,留在西工大從事無人機研究。“沒有先生的教誨和引路,就沒有我今天的成就。先生對待自己的學生,既是嚴師,又是慈父。”

“畢生耕耘志在航天譜寫華章,潛心治學厚德載物后世楷模。”西工大人文與經法學院黨委書記魯衛平如是敬挽陳老。

一個世紀的上下求索,陳士櫓院士鞠躬盡瘁,死而后已。(孫競 吳秀青)