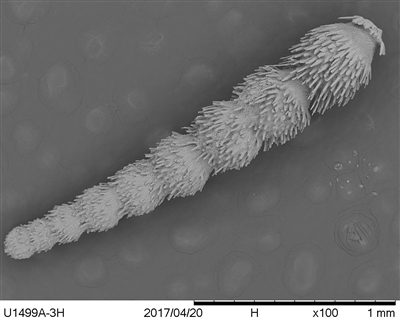

古生物組科學家金海燕博士拿到了本航次的第一管岩芯樣本。

(張蓋倫/《科技日報》)

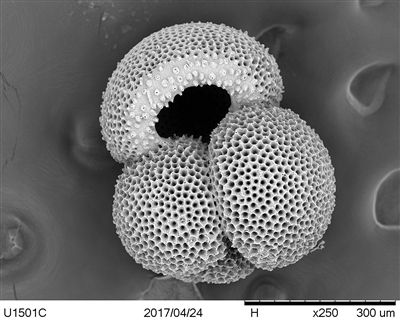

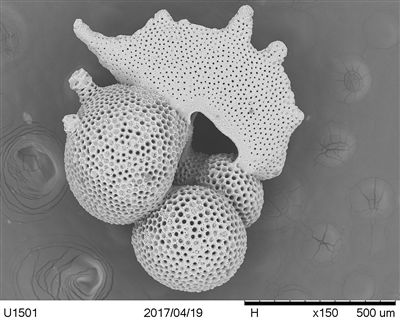

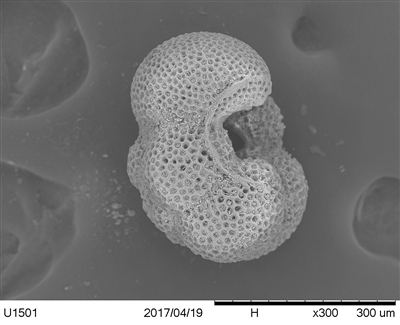

此次科考航次發現的部分有孔虫

“它是大海裡的小巨人。”這種古老的單細胞動物,在海中出生、死亡,留下遺骨,也給人類留下了解開自然謎題的線索。本報“決心”號隨船記者為您揭開有孔虫的神秘世界。

我們在哪?這幾乎是大洋鑽探船“決心”號上的“每日一問”。

正在中國南海進行的國際大洋發現計劃(IODP) 368航次,已經在第二個站位工作了十余天。鑽管下到了海底800米處,收獲了幾十米的硬石岩芯。

深海之中,碳酸鈣溶解得厲害。鈣質化石缺失,岩芯年齡一直無法確定。於是,“我們在哪”這個問題,也就暫時無法在時間尺度上給出答案。

古生物組一直在尋覓的有孔虫,正是進行地質地層定年的標志物之一。

這種古老的單細胞動物,在海中出生、死亡,留下遺骨,也給人類留下了解開自然謎題的線索。

“它是大海裡的小巨人。”古生物組科學家、同濟大學海洋與地球科學學院博士金海燕說。

海洋中的隱秘“貴族”

在古生物學家的眼中,這些裹挾在海底岩芯中姿態各異的小東西,就像在無聲地念誦一部海洋史詩。

每天深夜,各種有機物浮上海面。它吸引來小魚,小魚再吸引來大魚,然后,吸引來海豚。

“決心”號上,晚班工作人員的一大休閑娛樂活動,就是站在甲板,向大海眺望。常有成群的海豚在附近游弋覓食。它們有時會躍出水面,帶起小小浪花,引發圍觀者的驚呼。

然而海洋生物學家知道,人們常挂在嘴邊的鯨魚、海豚,以及各種魚類,在海洋生物家族中,都算是“小門小戶”。

真正數量龐大的,還是海洋微生物。它們處在海洋食物金字塔的底部。有孔虫、放射虫、硅藻、顆石藻、甲藻,甚至真菌、細菌、古菌……都屬此類。

只是,對人類來說,它們實在太過低調,必須借助顯微鏡才能識別。而有孔虫,已經算是相當大個的微生物了——它們通常有零點幾個毫米。

活著的有孔虫,原生質分為兩層:深色的內層和薄而透明的外層。外層上,還會伸出許多絲狀觸手。外質和“觸手”分泌的殼質構成了有孔虫的外殼。

這外殼可就厲害了。它裡頭有多個“房間”,房間之間還有“隔板”,隔板上有孔。顯微鏡下,你可以清晰看到有孔虫殼體上的細孔。

有孔虫殼體雖小,但是形態各不相同。有的像珍珠,有的如同貝殼,有的呈螺旋狀……在古生物學家的眼中,這些裹挾在海底岩芯中姿態各異的小東西,就像在無聲地念誦一部海洋史詩。

沉積層年齡的“爆料者”

有孔虫的殼體貼著時代的標簽。發現它的殼體,就是發現它曾生活過的痕跡。那麼,這種有孔虫所處地層的年齡范圍也可以隨之劃定。

有孔虫是大海的資深居民。五億多年前的寒武紀,大海裡就有了有孔虫的身影。作為種族,有孔虫歷史悠久,擁有多個分支,目前有記載的有孔虫種類多達數萬種。

但作為個體,和所有微小生物一樣,有孔虫生命短暫。有孔虫分為浮游有孔虫和底棲有孔虫。顧名思義,前者喜歡水上漂,而后者喜歡土裡爬。不過,一旦死亡,浮游有孔虫便會向海底沉降。當然,更多時候,它們是被其它動物吃掉,然后和動物糞便一起,沉到海底。

好吧,雖然沉降的姿勢並不酷炫,但是那些歷經時間流逝留存下來的殼體,就成了一頁一頁沉積層的書簽。

“決心”號古生物組實驗室裡,最顯眼的,就是一幅全球地質地層年代劃分表。漸新世、始新世、中新世……這些古老的地質年代,都有對應的有孔虫“指路”。

古生物組科學家、中科院南京地質古生物研究所研究員李保華告訴科技日報記者,有孔虫數量眾多,而大洋連通,基因交換順暢,從漫長的地質時間尺度上來看,基本可以認為浮游有孔虫在全球出現的時間是等時的。而且,有孔虫演化速度快,每隔幾萬年或者幾十萬年,它就會變成另一種形態。對有孔虫來說,時間還真是一把無情刻刀,改變了它們模樣。但這一特點,也讓有孔虫成為古生物學家的“心頭好”。

“你在某地發現了宋代的瓷器,便能判定此地發展的歷史至少可以追溯到宋朝。有孔虫化石同樣能起到這樣的作用。”古生物組科學家、台灣海洋科技研究中心博士尤柏森說。

有孔虫的殼體,就貼著時代的標簽。一種有孔虫,可能在某個年代興盛,又在數萬年后滅亡。發現它的殼體,就是發現它曾生活過的痕跡。那麼,這種有孔虫所處地層的年齡范圍也可以隨之劃定。

沉積層不語,但有孔虫會說話。

古海洋環境變遷的忠誠“史官”

有孔虫殼體中鎂和鈣比值的變化,能反映它周圍環境參數的變化。地球曾經幾度冷暖,有孔虫殼體也將它訴說得明明白白。

不僅如此。有孔虫還能告訴人類當時的海洋環境。

比如,有孔虫的標志性種和標志性組合,就能定性估算海水溫度。一提到馴鹿、北極熊和北極狐,你腦海中不自覺就會浮現一派冰天雪地的極地風光﹔同樣,標志性的有孔虫及其組合,也會清晰地標示出冷水環境、暖水環境或者過渡性水體環境。

“看樹木年輪的疏密,你就能知道每一年的氣候狀況。日照強烈,雨量豐沛時,年輪稀疏﹔日照較少,天氣干冷,年輪致密。”金海燕說,有孔虫殼體,就是有孔虫的“年輪”。

根據同濟大學汪品先院士等的研究,季風驅動上升流可以導致生產力升高和溫躍層變淺。代表高生產力的浮游有孔虫相對豐度增高,生活在混合層中的淺水種有孔虫比例降低,是季風加強的重要標志。他們在南海以Neogloboquadrina dutertrei 這種有孔虫作為參照,發現它在760萬年前左右突然增加,到了320萬至200萬年前時進一步增多﹔而混合層淺水種有孔虫則在距今800萬年前急劇減少,到了距今320萬至200萬年時進一步減少,與前一種有孔虫的變化趨勢恰好吻合——這意味著,在這兩個時期,在東亞發生過兩次季風強化事件。

幾百萬年前的風怎麼吹,都由有孔虫記錄,它簡直是海洋環境歷史的忠誠史官。

而借助現代儀器,有孔虫能說的更多。

海水中的鎂鈣比基本是個常量,而有孔虫在生長過程中,就會吸收生活環境中海水裡的鎂和鈣,來給自己的碳酸鹽殼體“加點料”。也就是說,有孔虫殼體中鎂和鈣比值的變化,就能反映它周圍環境參數的變化。

李保華表示,鎂離子置換碳酸鹽中的鈣離子是一個吸熱過程,所以,如果有孔虫生活環境水體溫度升高,有孔虫殼體中的鎂含量就會增加。他也曾經做過研究,根據某種有孔虫殼體中的鎂鈣比比值,讓45萬年來南海西部表層海水古溫度的變化歷史在人們面前徐徐展開。

一般認為,有孔虫殼體氧同位素的組成,與其所處水體環境中的氧同位素組成有對應關系。“有孔虫殼體中氧18和氧16之比的比值高,意味著當時地球的中高緯度更為寒冷﹔反之,則更為溫暖。”李保華說。

地球曾經幾度冷暖,有孔虫殼體也將它訴說得明明白白。

“追溯地球的過去,才能更好地照亮地球的未來。”金海燕說,“知道過去,我們才會知道,現在‘我們在哪’。知道過去的氣候變化周期,我們才會知道當下的地球,是在走向‘變冷’還是‘變暖’,也能更清晰地審視,人類活動對地球所帶來的影響。”

當然,“決心”號上,關於“我們在哪”的追問,也依然在繼續。(記者 張蓋倫)