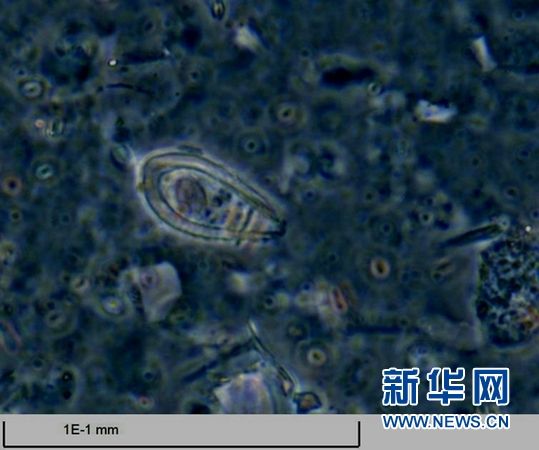

這是在顯微鏡下拍攝的“超微化石”(2月22日攝)。(蘇翔/新華社)

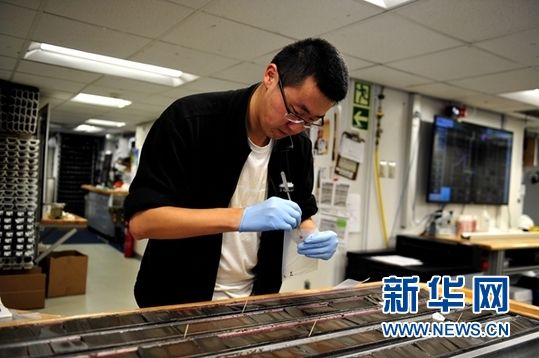

中國科學院南海海洋研究所蘇翔在“決心”號上進行“超微化石”取樣(3月21日攝)。(張建鬆/新華社)

新華社“決心”號3月22日電 古今塵世知多少,滄海桑田幾變遷——在放大1000多倍的顯微鏡下,“決心”號上科學家讀懂了從南海海底鑽取的岩芯中“超微世界”的語言。

鈣質“超微化石”顯身手

在浩瀚的海洋世界,生活著一群非常特殊的單細胞浮游藻類。

它們漂浮在200米以淺的上層海水中,依靠光合作用生長﹔它們個頭極小,直徑僅幾微米至幾十微米,需將顯微鏡放大1000倍以上才能看到﹔它們數量眾多,平均1升海水中就生活了成千上萬的“居民”﹔它們生命很短,多則數周,少則幾天。

然而,就在這短暫的生命裡,它們能分泌許多圓盤狀的碳酸鈣“骨骼”,一片一片包裹在身體外面,像穿上了一套盔甲。這種微小的“骨骼”,科學家們稱為“顆石”,這種藻類就被稱為“顆石藻”。

當“顆石藻”死亡后,記錄它的生命及生長環境信息的“顆石”,就會慢慢沉降在大洋深處,逐漸變成化石,長久保存下來。科學家將這類微小生物成因的碳酸鈣質化石,稱為“鈣質超微化石”。

1836年,德國自然學家克裡斯汀·戈特弗裡德·埃倫伯格在波羅的海呂根島白堊紀灰岩中,第一次發現了鈣質超微化石。此后,隨著顯微鏡技術發展和深海鑽探的開展,鈣質超微化石越來越受到重視。由於具有演化快、分布廣、全球可對比性好、樣品制作簡單、鑒定速度快等優點,鈣質超微化石在生物地層鑒定和古海洋學研究中大顯身手。

正在進行的第三次南海大洋鑽探IODP367航次中,中國科學院南海海洋研究所蘇翔和意大利帕維亞大學克羅蒂亞·盧比,負責鈣質超微化石地層鑒定工作。

親歷南海“翻天覆地”大事件

在每一管岩芯最底部的鑽頭樣品中,蘇翔和克羅蒂亞隻需用牙簽挑起一點點沉積物,然后涂片、封片、固定,僅幾分鐘時間就可制成超微化石玻片。放在顯微鏡下觀察,尋找超微化石標志性屬種,進行地層定年。

“鑒定工作開始很順利,在第一個鑽探站位的第一管岩芯中,我們就發現了一個生活在29萬年前的標志性屬種,從而可判斷第一管岩芯是小於29萬年的中晚更新世沉積物。”蘇翔介紹說,“但是,隨著鑽孔越來越深,超微化石越來越難找。”

這是因為鑽探海域水深有3770米,在南海的這個深度,碳酸鹽極易溶解、很難保存,鈣質超微化石受到很大影響,很多化石都“缺胳膊少腿”,保存得很不完整。

“但從第六管岩芯開始,超微化石又變得健康完美。在顯微鏡下,個個結實飽滿、數量眾多、密密麻麻。地層年齡上,從40萬年直接跳到300萬年左右。變化之大,著實令我們吃驚。”蘇翔說。

這種不正常的現象,在鑽孔中從50米一直持續到110米左右。直到第12管岩芯才恢復到正常狀態,超微化石指示的年齡在70至80萬年。

“這種‘新-老-新’交錯的地層年齡,在正常沉積過程中是不可能出現的。然而,超微化石用它們的親身經歷告訴我們:這裡一定發生了一次翻天覆地的大事,徹底改變了地層面貌。此后,船上沉積學家也判斷這是一個巨大的滑塌體,這些沉積物都是從其它地方整體搬運過來的。”蘇翔說。

在南海海底書寫“地層小說”

隨著鑽探不斷深入,超微化石的世界越來越豐富多彩,個體差異也越來越大。既有2至3微米的“小網床石”,也有直徑20多微米的“盤星石”﹔它們的身材有胖有瘦,個頭有高有矮,形狀有圓形、橢圓形、五角星形、六角星形等。

“在超微世界的江湖裡,每一個超微化石屬種就好像一個武林門派。各個門派從創立到興盛再到衰落,在地層的歷史舞台上,輪流坐庄,你方唱罷我登場,好不熱鬧。”蘇翔形象地說,“對超微世界越了解,就越覺得每天在顯微鏡下看到的,不是一枚枚枯燥化石,更像是閱讀一部用它們語言書寫的、跌宕起伏的武俠小說。”

精彩的小說都會在結尾留下許多懸念。在此次南海大洋鑽探的第一個站位,超微化石書寫的這部“地層小說”亦是如此。

在距今大約2000多萬年的地層之下,鑽取出來的是一段段顏色和岩性都高度變化的沉積層。既有紅色泥岩,也有灰綠色角礫岩,有的中間還“鑲嵌”著花蕊般的礦物結核。超微化石的保存狀況和組合變化都很大,所指示的地層年齡更是復雜。短短幾米的沉積,時間跨度高達近1000萬年。在這些復雜的沉積之下,緊接著長達150米的礫石層,再也沒有找到一枚超微化石了。

“這就像眾多幫派雲集、群雄爭霸的武林大會。各個門派紛紛登台亮相,比試完了精彩武功后,便一起金盆洗手、隱退江湖,從此不再過問世事。令人無限唏噓,充滿遐想。”蘇翔說,“究竟是什麼原因造成超微化石有如此巨大的變化?是沉積環境的演變?還是構造運動的影響?這些科學之謎,都有待深入研究,尋找答案。” (記者 張建鬆)