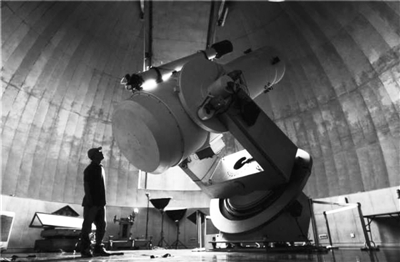

紫金山天文台盱眙觀測站的科研人員在觀測前檢查近地天體望遠鏡運行狀態。 (李響/新華社)

中國深空探測科學目標論証專家委員會成員、中科院紫金山天文台研究員季江徽近日透露,我國專家計劃發射小行星探測器,在對地球構成威脅的近地小行星中,選擇三顆進行飛越、伴飛,並落在小行星表面進行原位採樣分析。

據介紹,2016年底發表的《2016年的中國航天》白皮書裡,提到了我國將實施的深空探測一期工程,“小行星探測”被列入其中。

航天專家、《國際太空》雜志社執行總編龐之浩介紹,小行星是太陽系形成時殘留下來的初始物質,探索小行星可獲得太陽系形成的科學信息﹔在小行星上有可能發現人類可利用的資源與能源﹔研究近地小行星,可尋找防止小行星撞擊地球的技術和方法。

航天專家、中國航天科工二院二部研究員楊宇光表示,月球、火星等天體,運行軌道是圓形的,與地球的位置關系比較簡單,是以一種固定模式不斷重復﹔小行星則不同,其軌道五花八門,如果選定一個目標卻錯過探測時機,下次機會或許要等幾十年甚至數百年。因此其軌道設計有一定復雜性,對窗口時機要求很嚴格。同時,小行星引力較弱,在它表面著陸或採集樣本比較容易,任務規模可以比行星探測小得多,這是小行星探測任務的特點。

我國在小行星探測方面已取得初步成果。龐之浩說,2012年12月13日,嫦娥二號探測器以每秒10.73公裡的相對速度,與圖塔蒂斯小行星“擦肩而過”,首次實現中國對小行星的飛越探測。嫦娥二號與小行星以最近3.2公裡的距離交會時,其星載監視相機對小行星進行光學成像。這不僅是我國首次實現對小行星的飛越探測,也是國際上首次對圖塔蒂斯小行星的近距離探測,使我國成為繼美國、歐洲航天局和日本之后第四個探測小行星的國家。

龐之浩說,我國科學家已制定了下一步小行星探測計劃,主要科學目標包括精確測定近地小行星軌道參數、自轉參數和形狀大小等物理參數,為規避小行星撞擊地球提供科學依據﹔測量目標小行星的形狀、大小、表面形態、自轉狀態等基本性質,繪制小行星的地形地貌圖,建立其形狀結構模型﹔獲取小行星的礦物含量、元素種類、次表層物質成分、空間風化層、內部結構等,為太陽系起源與演化提供線索﹔探測小行星次表層以下的有機物、水等信息,深化生命起源的認識﹔獲取小行星臨近空間環境參數,研究太陽風對小行星表面的空間風化作用。

這些年,人類與小行星的“約會”

1996年2月17日,美國發射了尼爾號探測器,它於2000年2月14日首次成功進入小行星軌道,用於確定愛神星的尺寸、質量、密度和磁場及岩石成分,傳回了16萬張照片。

2003年5月9日,日本發射了隼鳥號探測器。2010年6月13日,隼鳥號攜帶採自糸川小行星的首批樣本返回地球。2014年12月3日,日本發射了隼鳥2號小行星取樣返回探測器。其探測目標是可能含有有機物質和水的小行星1999JU3。隼鳥2號將採集100毫克以上物質,計劃於2020年返回地球。

2007年9月27日,美國發射了首個用離子推進技術完成實用型科學探測任務的黎明號探測器。2011年7月15日,黎明號進入灶神星小行星軌道,首次對火星、木星之間小行星帶進行探測。2015年3月6日,黎明號又抵達曾為太陽系最大的小行星,后被升格為矮行星的谷神星,成為世界第一個先后環繞兩個地外天體飛行的深空探測器。

2016年9月9日,美國首個小行星採樣返回探測器歐西裡斯號升空,計劃於2018年抵達貝努小行星進行探測和採樣,在2023年攜帶至少60克樣品返回地球。(記者 付毅飛)