“朱諾”號木星探測器(圖片來源:科技日報)

畢格羅可擴展活動太空艙(圖片來源:科技日報)

薩帕塔工業公司的飛行滑板(圖片來源:科技日報)

超音速公務機AS2(圖片來源:科技日報)

氫燃料電池驅動四座飛機HY4(圖片來源:科技日報)

空中客車“普蘭2”號滑翔機(圖片來源:科技日報)

太空探索技術公司“獵鷹9”號火箭(圖片來源:科技日報)

2016年是不平凡的一年。技術與工程學的巨大進步,再次以深刻的方式影響和改變世界。美國《大眾科學》雜志網站近日評選出2016年最佳技術創新,這一評選已經堅持了近30年。在航空航天領域,我們看到,其選擇趨勢從以前的優秀科技成果,已經轉向那些會引領未來、改變未來的技術創新。

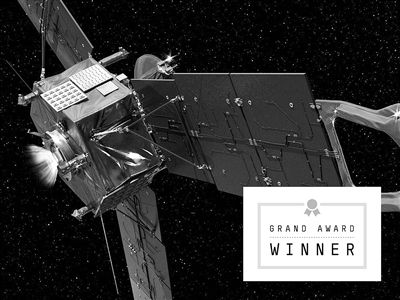

“朱諾”號木星探測器

首次以極近的距離觀察木星

2016年航空航天領域的“年度大賞”給了“朱諾”號木星探測器。

北京時間8月27日,美國國家航空航天局(NASA)5年前發射的“朱諾”號探測器到達木星雲層上方4200千米處,以20.8萬千米/小時的繞行速度,正式拜謁太陽系“行星之王”——木星。這是人類第一次有機會以極近的距離觀察這顆體積為地球1300倍的行星。

“朱諾”號木星探測器的3塊太陽能板,每塊寬2.7米,長9米,這讓“朱諾”號看起來像一台巨型的風車。任務團隊稱,“朱諾”號共搭載了9個有效載荷,包括磁強計、微波輻射計、高能粒子探測器、可見光廣角相機等,它們同時被激活,用以研究木星的結構、組成、引力和磁場等問題。在接下來的一年半時間裡,“朱諾”號的觀察結果將有助於科學家了解:木星究竟有多少水以及其是否有一個堅實的核心,進而揭示包括地球在內的太陽系行星是如何形成的,此次任務也將獲取人類歷史上關於木星的最高分辨率圖像。

畢格羅可擴展活動太空艙

有望成NASA新一代太空艙模型

國際空間站上的畢格羅可擴展活動太空艙(BEAM)於美國東部時間5月28日展開至完整尺寸。

這個新奇的太空艙由畢格羅宇航公司打造,使用合成纖維、液晶聚合物、陶瓷纖維等新材料制成,重量僅為1.4噸,發射時體積僅為3.6立方米,入軌后經過充氣,最快可以在幾分鐘內體型擴大4倍多,形成一個長4米、直徑3米多、容積16立方米的“大罐頭”。

此前,為抵擋太空環境中真空、輻射以及流星體的威脅,宇宙飛船走的都是厚重扎實的路線,發射成本高,宇航員卻隻有狹小的容身之所。充氣式的BEAM則完全不同,其物美價廉,未來或將成為NASA新一代的太空艙模型。在接下來的兩年內,宇航員將進入BEAM艙內數次進行例行檢查,收集安裝在艙內的探測器數據,以測試BEAM在實際太空環境中抗漏氣、抗輻射、抗隕石以及應對極端溫度變化的能力。

洛克希德·馬丁“蜘蛛”機器人

可自我推進檢查並修復飛艇

飛艇其實是非常安全、環保而且穩定的運載工具,洛克希德·馬丁公司就專門制造混合動力的飛艇用於勘測、救援、旅游運載以及貨物運輸。不過,有一點需要格外注意,它不能漏氣。因此,在飛艇充氣之前,工程師必須仔細檢查其周身是否有洞。

以前,這是一個隻有人力能完成、很繁復且不能出差錯的工序——通常每次維護飛艇的時候,技術人員都得高舉一個大燈,一寸一寸地照射檢查飛艇外皮——每次都得持續好幾個小時。鑒於此,為了縮短這一過程,洛克希德·馬丁的空間系統公司想出了一個解決方案,他們研發了一種能自我推進的損害評估及修復機器人,它依靠磁性吸附到飛艇上並在其身體上爬行,使用機載修理套件檢測和修補孔隙。其分為內外兩個,爬到哪發現有漏氣的小孔,就會自動報警並修復。由於其外形酷似蜘蛛,這個機器人被命名為“蜘蛛”(SPIDER)。

SpaceX“獵鷹9”號火箭

首次火箭海上回收成功

2016年,火箭海上回收終獲成功。美國東部時間4月8日,太空探索技術公司(SpaceX)的“獵鷹9”號火箭搭載“龍”飛船發射升空。約9分鐘后,火箭第一級准確降落在大西洋的一艘駁船上,著陸過程非常漂亮。搭載首個試驗性充氣式太空艙的“龍”飛船進入預定軌道,飛往國際空間站。

傳統火箭都是一次性使用的,與這種傳統相比,可回收火箭節省下來的費用將極為可觀。目前,“獵鷹9”號火箭的燃料費用每次大約20萬到30萬美元,火箭本身成本約為6000萬美元。SpaceX公司預計,火箭回收再利用一次,至少能將發射成本降低30%,重復使用10次,則能降低80%左右——而這就是火箭重復使用的最佳平衡點:使用次數更少做不到物盡其用,再多反而會增加維修成本和風險。

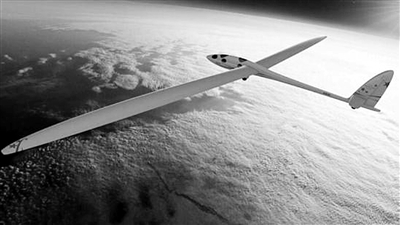

空客“普蘭2”號滑翔機

首架翱翔太空邊緣無引擎飛行器

由飛機制造商空中客車研發的一款無需引擎推進的滑翔機,號稱是全球首架能在太空邊緣翱翔的無引擎飛行器。

在測試中,採用碳纖維建造的“普蘭2”號(Airbus Perlan Ⅱ)滑翔機已經達到約1萬7千米的高度,后續有望能在離地約2萬7千米的高空飛行,最高時速逾600千米。

空客表示,“普蘭2”號將打開高空飛行、太空探索及研究氣候變化的新一頁。該機能攜帶用於研究氣候變化的科學儀器飛上太空邊緣,而去除引擎的設計,更有效減少對太空邊緣環境所造成的污染。

這項成果也可以幫助空客設計出能在更稀薄空氣中飛翔的技術,譬如,在火星上航行的能力。

薩帕塔工業公司飛行滑板

未來將適用於全地形救援等應用

2011年,法國人弗蘭克·薩帕塔成功研發了一款水上飛行器,借助安裝在腿部的噴水裝置產生的反沖力,可以達到約9米的高空。而經過4年研發,他在2016年帶來了更令人激動人心的飛行滑板(Flyboard Air)。

飛行滑板使用燃料包為渦輪發動機提供動力,最高時速達150千米/時,最高飛行高度達3048米,最長飛行時間則為10分鐘。這款設備非常小巧,飛行速度可以算是很快了,未來將適用於全地形救援等應用。

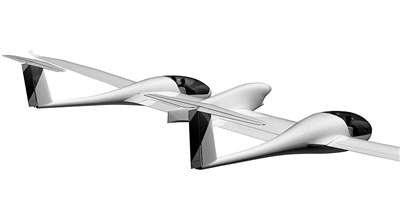

世界首款超音速公務機AS2

最高時速是其他商用噴氣機的兩倍

由羅伯特低音和美國航空航天公司成立的伊利昂(Aerion)公司,研發了其世界首款超音速公務機——AS2。

AS2飛機的最大載客量為12人,研發公司宣稱其超安靜、高效,特有的超音速層流技術,使最高時速將達到每小時1959千米,幾乎是其他商用噴氣機的兩倍。而該飛機的機翼也將減重20%,以此減少能耗。AS2超音速飛機由空中客車提供關鍵部件,伊利昂負責飛機的總裝。

臉書公司的天鷹座無人機

信號覆蓋直徑約96千米的地面區域

今年7月份,臉書(Facebook)公司距離其全球互聯網接入計劃的實現更近了一步:其全尺寸天鷹座(Aquila)無人機完成了96分鐘測試。為了給長期滯留空中做准備,該飛機擁有一個巨大的約42米的翼展,以及尚不足500公斤重的身體。天鷹座無人機由太陽能驅動,每次航程將長達數個月,起飛和降落時間佔不到1%。按巡航高度,其信號可以覆蓋直徑約96千米的地面區域。

臉書公司希望未來能將數千架天鷹座送上天空,在全球各地提供互聯網服務,主要受惠對象是當前互聯網滲透率很低的偏遠地區或落后國家。

氫燃料電池驅動四座飛機HY4

未來將成區域間便捷快速的交通方式

今年9月24日,全球首架使用氫燃料電池系統驅動的四座飛機HY4,於德國斯圖加特機場起飛。德國航空航天中心(DLR)負責該飛機上氫燃料電池動力系統的研發制造。

HY4的氫燃料電池動力系統包括儲氫裝置,低溫燃料電池以及蓄電池。燃料電池可以把氫能直接轉化為電能,為電動機提供電力驅動飛行﹔鋰離子電池則用於滿足起飛和爬升階段飛機的峰值功率需求。

HY4飛機客艙分成兩部分,以承載更多的重量,每個機身可以搭載兩名乘客。未來,HY4這一類的小型飛機將為區域間提供一種非常便捷快速的交通方式。

德雷珀MAJIC噴氣背包

幫助宇航員在微重力下保持穩定

在零重力環境下,完成精確動作十分困難。譬如說,在沒有幫助的情況下,小小的扭動一下扳手,整個人就可能飛出去。這讓宇航員在執行任務時,許多涉及探測的基本操作都十分受限。

宇航員們無疑需要一個穩定的工作平台。因此,德雷珀公司決定用一種新的噴氣背包來應對這個挑戰。該公司曾與宇航員合作,他們了解空間探測需要的運動,並在系統模擬中建模這些運動任務。其研發的MAJIC噴氣背包,將推進器和控制力矩陀螺儀(CMG)結合起來,可以幫助宇航員在微重力下工作時保持穩定。

該公司計劃能在十年內開發出一個“外太空版本”,也就是在艙外使用,以方便未來宇航員們探索小行星以及火星。(記者 張夢然)