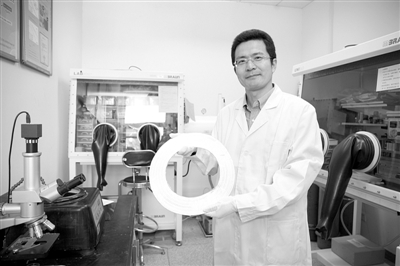

馬衍偉手持世界首根百米量級鐵基超導長線。(圖片來源:科技日報 徐小傑/攝)

條紋襯衫,普通框架眼鏡,中科院電工研究所陳設簡單的辦公室裡,正在埋頭工作的馬衍偉似乎已將幾天前被媒體廣泛報道的成果淡忘了。

但聊到工作,他還是掩飾不住科研人員獲得夢寐以求成果時的興奮:“我們可以很自豪地說,這確實是有象征意義的成果。”

不久前,馬衍偉帶領科研團隊成功研制出世界首根百米量級鐵基超導長線。業界和媒體普遍評價:這一成果創造了鐵基超導材料從實驗室走向產業化的裡程碑,標志著我國在鐵基超導材料技術領域的研發走在世界前沿。

事實上,從2008年制備出世界首根鐵基超導線材,到目前將其載流性能提高到10T的強磁場下10萬安培每平方厘米的國際最高紀錄,再到研制出世界首根百米量級鐵基超導長線,馬衍偉團隊始終在高性能鐵基超導材料的研制中保持國際領先水平。

敏感抓住鐵基超導課題

2008年,日本東京工業大學發現了臨界轉變溫度為26K的鐵基超導體,隨后中國科學家發現了臨界溫度超過40K的鐵基超導體,突破了麥克米蘭極限溫度,並進一步將臨界溫度提高至50K以上,表明鐵基超導材料是繼1986年發現的銅氧化物超導體之后的新型高溫超導材料。

“超導材料因為沒有電阻,也就沒有損耗,可以節省大量能源,所以一直是材料領域研究的重點。”馬衍偉說,前些年超導研究非常熱,雖然高溫超導、低溫超導材料都有些應用,但總體而言,由於制備技術、工藝和成本等原因,超導材料的應用還比較少。

由於鐵基超導上臨界磁場最大可超過100特斯拉,並且在高磁場下仍能保持超導無損傳輸和高載流密度的特性,使它迅速成為國際超導領域爭相競逐的研究熱點。鐵基超導材料在工業、醫學、國防等諸多領域具有廣闊的應用前景,被《科學》認為是目前最具發展前景的新型高溫超導體之一。

正因如此,2008年后,國際材料學界掀起一股鐵基超導研究熱潮。馬衍偉敏感地捕捉到這一機會。

“我在留學期間是做硼化鎂超導材料的,2004年回國后繼續做這方面研究,而且電工所有非常好的超導材料研究平台,所以我們能迅速在鐵基超導材料的研發上做出成績。”馬衍偉說。

“實際意義不大”的第一根超導線誕生

他們的速度很快。開始研究僅兩個月后,馬衍偉團隊就首次成功研制出轉變溫度達25K的鐵基鑭氧鐵砷線材,這是世界首次將鐵基超導材料加工成超導線材。

但隨后的實驗証明這根線材其實並沒有太大意義。“它的傳輸電流為零,說明它是不及格的。”馬衍偉至今還記得,雖然當時得到國內外同行的關注,但他心裡很清楚這一成果的分量。

此后又做出一些傳輸電流僅為幾安培的線材。“2009年我在歐洲的一個國際會議上作報告,國際應用超導權威專家、美國國家高場實驗室的Larbalestier教授聽完扭頭就走,會后我又找到他交流,他說這麼小的電流有什麼意義?”馬衍偉說,權威的評價給他極大壓力。

但是開弓沒有回頭箭。2010年,馬衍偉帶領團隊在鐵基超導材料中採用金屬添加劑摻雜工藝,增強了超導材料的晶粒連接性,從而使鐵基超導線帶材的電流密度得到很大提升。

2011年,通過高分辨透射電子顯微術和電子能量損失譜等先進表征手段,研究小組首次直接觀測到122型鐵基超導體晶界中存在的富氧非晶層,並深入分析了其形成機理,為進一步提高鐵基超導線帶材的性能奠定了基礎。

隨后,研究小組將軋制織構和化學摻雜相結合,有效抑制了鐵基超導體的弱連接問題,顯著提高了鐵基超導線帶材的載流能力,測得鐵基超導線帶材的臨界傳輸電流達到180安培,相應臨界電流密度超過25000安培每平方厘米,處於當時世界領先水平。

從第一根鐵基超導線材的傳輸電流零安培提高到180安培,馬衍偉研究小組隻用了不到3年時間。

取得重大突破的第一根十米線材

2014年,馬衍偉團隊再次取得重要突破。

在鐵基超導帶材短樣性能不斷獲得提高的基礎上,馬衍偉團隊在國際上率先開展了多芯線帶材制備工藝和線帶材規模化制備工藝的研究。

“在高場強電應用中,為了防止磁通跳動,減少交流損耗,必須使用復合在金屬基體中的多芯絲超導線帶材。”馬衍偉說。2013年初,研究小組將單芯線材進行二次裝管,克服了復合包套多芯結構在成型加工中的諸多困難,最終成功制備出了國際首根高性能鐵銀復合包套的七芯超導線帶材。

在此基礎上,他們邁出了在鐵基超導長線制備的第一步,2014年研制出世界上第一根10米鐵基超導線材。“我們當時很激動,因為這畢竟是第一根10米量級的線帶材,但是我們也清醒地知道,作為一種新型材料,要達到實用級別,10米遠遠不足以滿足規模化制備需要,它只是一個開始,”馬衍偉說。“對於鐵基超導線材的產業化應用,突破百米量級的長線制備是其中的關鍵點,也是該領域應用研究的重大技術難點。”

從10米到100米有多難?鐵基超導線材的制備採用的是粉末裝管法。簡單來說,就是將超導粉裝到金屬管裡,然后將這個根管子不斷拉長、拉細,直到成為橫截面積直徑為1毫米左右的細管。

“這麼細的管子裡,超導芯隻要有一丁點不均勻,導電性能就會變差,而且線帶材越長,均勻性越難控制,這對超導線制備中的各項工藝技術都提出了很高的要求。”馬衍偉解釋說。

不停地改進工藝—失敗—再改進,成功終於到來。“我們通過對超導長線的結構設計和加工技術的試驗優化,解決了鐵基超導線規模化制備中的均勻性、穩定性和重復性等技術難點,最終成功研制出國際上第一根百米量級鐵基超導線。”說到這,馬衍偉掩飾不住的興奮,“這一成果在圈內影響非常大,大家評價很高,認為我們邁出了鐵基超導材料產業化的關鍵一步。今年Larbalestier教授專程來到我們實驗室參觀,這說明我們的工作受到了國際權威專家的肯定。”

執著和勤奮是成功的不二法則

如今雲淡風輕笑談的背后是十幾年如一日的執著與辛苦。家與單位隻有步行15分鐘的距離,馬衍偉泡在單位的時間要遠遠多於在家的時間。

目前,鐵基超導線材研制已成為國際范圍內相互競爭的領域,對於鐵基超導線材的產業化應用,突破百米量級的長線制備是其中的關鍵點,也是該領域應用研究的重大技術難點。美國佛羅裡達國家強磁場實驗室、日本國立材料研究所、日本東京大學、意大利熱那亞大學等均有所布局。

“它們的相關研究還處於線材短樣性能研究階段,還沒有開展線材規模化制備研究。可以說目前我們處於領先階段,但學術就是逆水行舟,不進則退,我們不能放鬆。”馬衍偉說。

他介紹道,接下來的目標是將7芯做到19個芯,最后要實現上千芯,“已經在應用的超導材料都有上千個芯,這是我們的目標”。

至於什麼時候能最終產業化,馬衍偉滿懷期待同時審慎嚴謹:“我們必須腳踏實地做好眼前。認准目標后就要堅持,不言放棄。對於任何人而言,執著和勤奮是成功的不二法則。”(記者 操秀英)