日常生活中,我們會遇到各種各樣的輻射,包括家用電器輻射,手機信號輻射,Wi-Fi信號輻射,甚至可能還有核輻射。

輻射分為非電離輻射和電離輻射,我們日常接觸的大多是非電離輻射,接觸電離輻射的概率非常小,主要為裝修建材、醫療放射性廢料等。非電離輻射包括紫外線、可見光、手機、電腦、高壓線、變電站、手機基站、電視廣播等產生的電磁場,這些危害性較弱。

(圖片來源:京華時報)

根據我國《電磁輻射防護規定》,隻要實際測量得到的輻射強度在暴露限值內,就是安全的。在《人民日報》的報道中,香港大學李嘉誠醫學院教授、香港瑪麗醫院臨床腫瘤科醫生、香港輻射管理局成員鄺麗雲教授曾說:“包括電磁輻射在內的非電離輻射,能量很低,人們無需過度擔心。”波長大於可見光的電磁輻射能量較低,不足以改變物質的化學性質。另外,鄺教授還指出輻射不能像測量重量那樣疊加,即如果多個電器在同一地點同時使用,也不能進行簡單疊加,同時香港環境局也表示,國際上也沒有任何研究認為同時使用不同的家用電器或通訊器材產生的電磁輻射會危害人體健康。

如此看來,《京華時報》報道的朝陽區百子灣家園居民想要推倒移動電話基站的想法,是沒有科學依據的。至於有人認為電磁輻射會導致癌症和白血病,對此清華大學博士生導師、輻射防護專家方棟指出,目前世界范圍內沒有任何一個權威結論証明波長大於可見光的電磁輻射必然導致疾病。

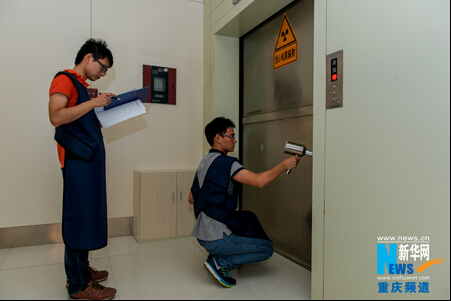

(圖片來源:新華網)

據《新華社》報道,人類每時每刻都生活在各種輻射中,來自天然輻射的個人年有效劑量全球平均約為2.4毫西弗。其中來自宇宙射線為0.4毫西弗,來自地面射線為0.5毫西弗,吸入(主要是室內氡)產生的為1.2毫西弗,一次X光檢查為0.1毫西弗,每天抽20支煙,一年為0.5至1毫西弗。當輻射劑量低於100毫西弗時,醫學上觀察不到對人體明顯的組織損傷﹔當劑量超過4000毫西弗時,在沒有醫學監護的情況下,有50%的死亡率﹔當劑量超過6000毫西弗時,很可能致命。

綜上所述,要去了解和學習生活中的各類輻射,不是所有輻射都對健康有害,有害健康的輻射也需要達到一定劑量才會對人體有害。因此,對待輻射,我們不能草木皆兵、一味相信流言蜚語,更不能漠不關心,應積極預防,理智對待。(程珺潔)

本文由《財經》雜志科學與環境組主管編輯方玄昌進行科學性把關。