一個國際團隊研發出一種新奇技術,他們將高性能磁性存儲芯片移植到一塊柔性塑料表面,且無損其性能,得到的透明薄膜狀柔性“智能塑料”芯片有優異的數據存儲和處理能力,有望成為柔性輕質設備設計和研制的關鍵元件。

據每日科學網19日報道,在最新研究中,科學家首先將氧化鎂基磁性隧道結(MTJ)種植在一個硅表面,接著蝕刻掉下面的硅,隨后使用一種轉印方法,在一個由聚對苯二甲酸乙二醇酯制成的柔性塑料表面,植入了一個磁性存儲芯片。

新設備在磁阻式隨機存取存儲器(MRAM)上的操作表明,MRAM的性能在很多方面強於傳統隨機存取存儲器計算機芯片,比如,處理速度更高、能耗更低、可在斷電后存儲數據等。

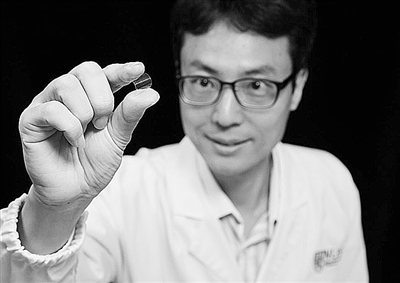

柔性電子設備尤以柔性磁存儲設備最吸睛,因為它們是可穿戴電子和生物醫學設備進行數據存儲和處理的關鍵部件。盡管科學家已在不同存儲芯片和材料上進行了多項研究,但在柔性基座上構造高性能存儲芯片而無損其性能仍面臨巨大挑戰。為此,新加坡國立大學副教授楊賢秀(音譯)領導韓國延世大學、比利時根特大學、新加坡材料研究和工程研究所的科學家研發出了這種新技術。

楊賢秀表示:“我們是首個在柔性表面構造磁性存儲器的團隊。實驗証明,新設備的隧道磁電阻能達到300%,同時,我們也設法提升了對開關的控制能力,從而使這一柔性磁芯片能更快地傳輸數據。”

該團隊最近在美國和韓國為這項技術申請了專利,他們正在進一步提升該設備的磁阻,並計劃將其應用於其他電子設備。

相關研究發表在最新一期《先進材料》雜志上。(記者劉霞)

中國古代科技貢獻有哪些? 遠不止“四大發明” 一直以來,“四大發明”就是中華科技文明一種標志。但其實我國古代重要發明創造遠不止於此。為了讓國人更清晰地了解中國古代的科技貢獻,中國科學院自然科學史研究所“中國古代重要科技發明創造”研究組經過三年系統梳理,總結出了中國古代最具代表性的科技成就88項,並正式對外發布。【詳細】

世界最大射電望遠鏡落成 可能帶來系外脈沖星驚喜7月3日上午,隨著最后一塊反射面單元被順利安裝在索網上,我國在建的“觀天巨眼”——500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)主體工程正式完工。“我們希望通過FAST首次發現銀河系以外的脈沖星。”國家天文台副台長、FAST工程常務副總經理鄭曉年說。【詳細】