對土樓行館的改造,既是一次大膽的藝術構想,也是一次融合歷史與現代元素的文化實踐,面臨著建筑藝術和文化創新的雙重挑戰。為了博採眾長,重構空間藝術﹔同時優選合作藝術家,打造差異化藝術概念空間,青普向藝術家們發出土樓改造計劃的征集,並向諸多設計大師發出評委邀請。25日,青普以“返客為主·探初心”為主題,集中展示初選入圍了7位藝術家的設計方案,並最終選出3項方案落地實現。

本次活動品鑒活動中,首先由7位藝術家展示自己的設計方案,隨后嘉賓就現場藝術家的作品進行點評和雙向交流,最后號召現場所有嘉賓與媒體朋友們為喜歡的藝術家的作品投票支持,從而充分展現大家對藝術對設計的真實感受。在活動現場,青普聯合創始人及CEO楊雪山先生做開場致辭與總結。他說,從土樓的改造上強調了度假產品不僅需要解決眼睛看到的東西,更需解決心靈感受。

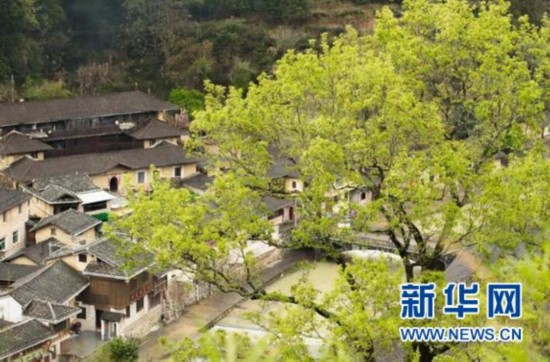

青普“返客為主”探尋土樓藝術化改造的可能 新華網 陳延特攝

在評委老師易介中眼中,土樓改造計劃意在重塑空間藝術,藝術空間體驗則是讓土樓不“土”的重要方法。游人融入於原生態人文與自然大環境中,極其個性的空間創意是身心靈行旅目的地的巔峰體驗。唯有巔峰體驗才有機會讓土樓升格為民族不動產。而這正是改造后的“青普土樓文化行館”所能提供的。

著名藝術家冰逸認為,土樓在本質上是一個內化的交叉劇場,設計作品的場景化和場景的作品化,會因為某個美妙的連接變得異常動人。自然、美景和神奇的表達,綜合起來就是詩性。人類在自然的詩意裡找到創造力的來源,就是對人性最大的煥發和跟美最好的融合。

建筑大師王輝說:“對於土樓這種古建筑的改造,其實就是通過介入已有的結構體系和社會體系,帶入當下生活,這個過程一定有矛盾之處。但是對於設計師而言,恰恰可通過解決矛盾點來體現出設計者的智慧光芒。活在當下與沿承傳統的交鋒,是每個時代的建筑師都要去挑戰的。青普土樓行館空間的重構能夠把現代設計融入到當代傳統的生活中,讓來這裡停歇的社會精英自上而下地傳播先進文化,修復傳統鄉紳文化,造福本地人。”

與此同時,土樓行館作為青普文化度假生活方式的載體之一,也承載著青普的初心和夢想。每一處行館的選址期間,青普都懷著一顆善意的心去對待當地文化和生態。每一處行館的改造,不僅能帶入旅游度假資源,更能使之成為當地文化、甚至是經濟的動力。

福建土樓,是客家族人特有的建筑形式。它誕生於宋元,成熟於明末、清代和民國時期,並在08年入選《世界遺產名錄》。土樓既是歷時悠久的傳統民居形式,也是客家人大遷徙歷史的文化符號,曾被聯合國教科文組織評價為“世界上獨一無二的、神話般的山村建筑模式”。而南靖縣則以其境內的各類土樓15000多座(其中大造型土樓1300多座),被譽為“土樓故裡”。

塔下村位於南靖縣書洋鎮西部,是一個典型的客家村落,被譽為“閩南周庄”,亦是首批15個中國景觀村落之一。村落的歷史悠久綿長,由張氏族群建於明宣德元年(1426年),現有300多戶人家,土樓沿河而建,分列溪流兩岸。最早的福興樓建於明崇禎四年(1631年),為七世東崖公所建,后又陸續建造42座土樓,形制有方形、圓形、圍裙形、曲尺形等,這些土樓沿山溪呈長形擺布,高大雄渾,氣勢恢宏。清末后,族人又建筑了獨特的浙杭水鄉模式單院式土木、磚木結構的吊角樓,形成大樓帶小樓、高低錯落布局的奇妙景觀。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!