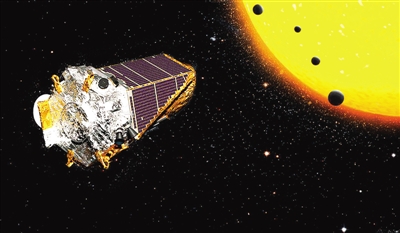

开普勒太空望远镜及其新发现的四行星系统(示意图)

美国开普勒太空望远镜又传佳音。一个国际天文学家小组19日宣布,他们从197颗候选行星中,确认了104颗新的系外行星。至此,人类确认的系外行星数量已经达到3368颗。这也是开普勒“死而复生”后确认系外行星数量最多的一次。

研究人员称,他们借助双子望远镜、夏威夷的凯克天文台以及加州的自动行星探测器等设施,分析了开普勒在K2任务期第一年发现的197个行星候选者,确认其中104个是行星,30个不是行星,还有63个有待进一步观测。

在这些行星中,最令人感兴趣的是4颗类似于地球的岩石行星。它们位于水瓶座方向,距离地球181光年,直径比地球大20%至50%,绕着一个名为K2-72的红矮星运转,周期介于5天半至14天之间。其中编号为K2-72c和K2-72e的两颗行星位于宜居带,受到的照射水平与地球受到太阳的照射水平大致相同。K2-72c比地球温暖10%左右,K2-72e比地球寒冷6%左右。

负责此项研究的美国亚利桑那大学月球和行星实验室的天文学家伊恩·克罗斯菲尔德说,尽管这些行星的轨道到母星的距离比水星到太阳的距离还要近,但由于其母星是一颗红矮星,宜居带可以更靠近恒星,因此在这里存在生命的可能性不能被忽略。

开普勒通过持续测量每一颗恒星的亮度,从中寻找可能由行星产生的细微的亮度变化,藉此来发现行星。这项工作需要非常精确的指向性,但在2012年7月和2013年5月,用于控制方向的4个反应轮中的2个先后出现故障,开普勒差点“报废”。幸好开普勒团队很快想出了办法,用太阳光子产生的压力作为一个“虚拟反应轮”,成功救活了这台太空望远镜。2014年,美国航天局批准开普勒开展K2任务,以“半残”的身躯继续寻找遥远的行星。

克罗斯菲尔德表示,K2任务将观测到的红矮星的数量提高了20倍,显著地增加了这些“天文学明星”的数量,为今后的研究奠定了基础。

相关论文7月19日在线发表在《天体物理学杂志增刊》上。(记者王小龙)

中国古代科技贡献有哪些? 远不止“四大发明” 一直以来,“四大发明”就是中华科技文明一种标志。但其实我国古代重要发明创造远不止于此。为了让国人更清晰地了解中国古代的科技贡献,中国科学院自然科学史研究所“中国古代重要科技发明创造”研究组经过三年系统梳理,总结出了中国古代最具代表性的科技成就88项,并正式对外发布。【详细】

世界最大射电望远镜落成 可能带来系外脉冲星惊喜7月3日上午,随着最后一块反射面单元被顺利安装在索网上,我国在建的“观天巨眼”——500米口径球面射电望远镜(FAST)主体工程正式完工。“我们希望通过FAST首次发现银河系以外的脉冲星。”国家天文台副台长、FAST工程常务副总经理郑晓年说。【详细】