甘肅科技周:參與體驗 趣味無限

5月22日,2021年甘肅省科技活動周(蘭州)啟動儀式暨中國共產黨領導甘肅科技發展成就展在蘭州開幕。活動現場以宣傳車、視頻、實物、互動體驗等方式,全面展示當今科技創新成就,同時設置了精彩紛呈的科普展覽互動體驗活動,展示科技創新帶來的生活改善和提升,弘揚科學精神,激發創新潛能,提高創新意識,“端”上了一份“科普大餐”!

蘭州市委副書記、市長張偉文在致辭中表示,努力把本屆科技活動周辦得更加豐富多彩,進一步激發廣大科技工作者干事創業的責任心和使命感,著力培育廣大群眾的科學意識和創新精神,讓科技之花綻放金城大地、創新強音律動黃河之濱。

“國之重器”並不神秘

當天,也是中國科學院第十七屆公眾科學日。作為蘭州地區頗具影響力的中科院近代物理研究所、化學物理研究所和西北生態環境資源研究院,也以“百年復興路 科學正當時”為主題,向社會公眾開放了一批國家重點實驗室、植物園、天文台站、博物館、野外台站、大科學裝置等前沿科學領域,並以現場講座、報告、公開課等形式,與公眾面對面釋疑解惑。

同時,活動還通過線上和線下同步進行。線上活動包括通過嗶哩嗶哩、抖音、快手、ZRKER蘭州等媒體對活動進行網絡直播、發布科普內容,網絡公開課等。線下活動包括科普報告、開放國家重點實驗室、科學實驗秀、化學互動游戲、科技成果展等。

蘭州重離子加速器國家實驗室是中國科學院近代物理所的“國之重器”。什麼是離子,什麼是重離子,重離子是怎麼產生的,又是如何加速的?對於這些公眾關注關心的問題,在這裡均可得到確切的答案。

主辦方還舉行《揭開重離子治癌的神秘面紗》《帶你了解加速器》等科普報告活動,並向參觀人員發放了研究所宣傳冊、重離子治癌介紹、核輻射宣傳冊、招生招聘咨詢等宣傳資料,供大家閱讀學習。

蘭州交通大學教師任月英深有感觸地說:“盡管對於重離子加速器有所了解,但今天目睹后,感覺很震撼,是名副其實的‘國之重器’。”

走進“世界最高隧”

“風火山隧道是目前世界上最高的隧道,我們主要研究冰川、凍土、沙漠……”在中國科學院西北生態環境資源研究院科技創新館裡,講解員朴實的話語,將該所的性質、定位,以及所在領域取得的驕人成績,讓眾多參觀者肅然起敬。

活動當日,這裡播放了王建研究員介紹中國積雪特性與分布調查,鄭劍鋒助理研究員介紹漫談凍土、工程與環境報告的短視頻。在青藏鐵路工程凍土路基筑路關鍵技術與示范工程沙盤前,講解員重點介紹了西北研究院通過完善以調控熱傳導、輻射和對流為理論基礎的冷卻路基筑路技術體系,從根本上解決青藏鐵路多年凍土筑路技術核心難題、解決高溫高含冰量多年凍土路基穩定性世界難題的有關情況。

在這裡,一群孩子在家長帶領下聆聽科普老師對於冰川、凍土科學的現場講座。暢家巷小學的張力壬同學說:“在科學日聽了老師的講解讓我增長了知識,感受到了科學的魅力,我將好好學習,長大后鑽研科學,建設我們的國家。”

活動當日,西北生態環境資源研究院還開放了凍土工程國家重點實驗室、冰凍圈科學國家重點實驗室、沙漠與沙漠化重點實驗室、油氣資源研究重點實驗室及展室,以及文獻情報書庫及圖書館。

防震減災中的科技力量

在防震減災科普體驗活動現場,甘肅省地震局的防震減災和地震救援裝備,引發參觀者的熱情。

“展台上展示的是目前災害現場主要使用的一些搜索設備,幫助我們開展安全高效的搜索。”現場的工作人員拿起雷達聲音探測儀介紹道,別看它其貌不揚,它的作用可不少,可以快速搜索定位被困人員的位置,並且可以捕捉被困人員的動態特征以及靜態特征。

“這台是光學生命探測儀,俗稱蛇眼,大家看到它有兩個探頭,可以方便地塞進窄縫裡開展搜索救援,在地震救援現場使用頻率很高。根據災害現場的不同,還可以安裝不同的探頭。”工作人員介紹。

在現場,高壓起重氣球最受關注。作為頂撐設備——最大起重能力達58噸,沒有充氣的時候,它的厚度不到三公分,可以方便塞進窄縫裡開展頂撐作業。頂撐以后非常堅實,救援人員可以自由通過營救通道,而且頂撐速度很快,不到30秒就快速撐起通道空間。

創新中的“校園力量”

國家“十四五”規劃提出,要廣泛開展科學普及活動,加強青少年科學興趣的引導和培訓。近年來,蘭州市把科技教育作為學校特色化發展的重要抓手,把科普推廣作為學校優質化展示的重要平台,本次活動也從一個側面展示了蘭州市在科技創新中的“校園力量”。

在技術創新實驗作品示范展演區,停放著2輛與眾不同的車,其中一輛車非常輕便精巧,引起人們的興趣。

“這輛是我們研發的新能源輕量化汽車,這輛車的動力來源於電池。”蘭州石化職業技術學院的工作人員告訴記者,從最開始設計模型到切割、打磨、焊接等,都由他們自己來完成。在第二屆全國新能源汽車關鍵技術技能大賽上,蘭州石化職業技術學院的王雄、韓振兩位老師榮獲新能源汽車輕量化技術教工組一等獎,並被授予“全國技術能手”榮譽稱號。

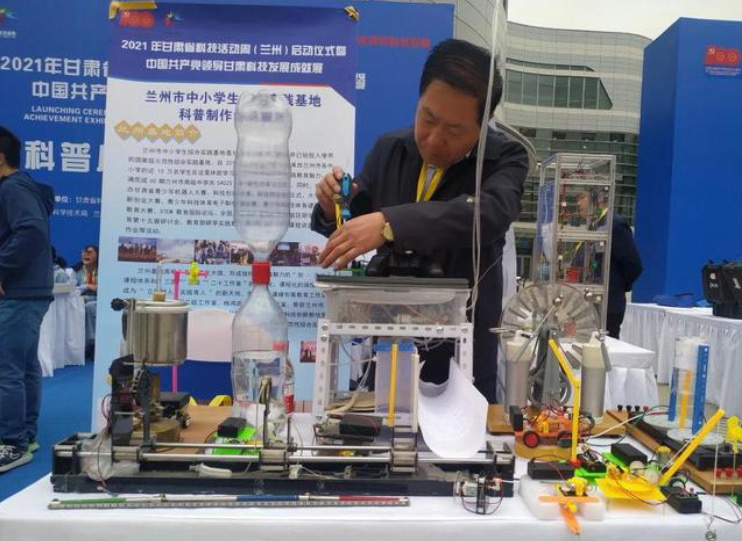

在科普小制作示范展演區,主要展示在蘭中小學校科普工作和師生航模、智能機器人、創意發明制作等優秀科普作品。

來自水車園小學四年級的楊茗凱、六年級的高希彥帶來的創意作品智能花匠栽培技術吸引了眾人圍觀,記者看到一個特別的花盆裡生長著多肉。隻所以說它“特別”,是因它安裝有單片機、液晶顯示屏等電子設備,當開啟電源時,液晶顯示屏上會顯示花盆的溫度、濕度等相關情況。當檢測到土壤溫度過低,就會開啟水泵,通過輸水管澆灌﹔當溫度傳感器檢測到溫度過高時,兩個小風扇也會自動開啟降溫﹔如果花盆裡的光源被遮住了,花盆上方的燈光便會自動打開,補充多肉植物夜間生長所需的光照。

兩個普通的飲料瓶制作成教學儀器,這是來自蘭州市中心學生綜合實踐基地的教師康峰帶來的科普作品,它形象直觀地把龍卷風的形成過程演示出來。他說,“教學不光要注重課本知識,更要學以致用。”(來源:工人日報)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量