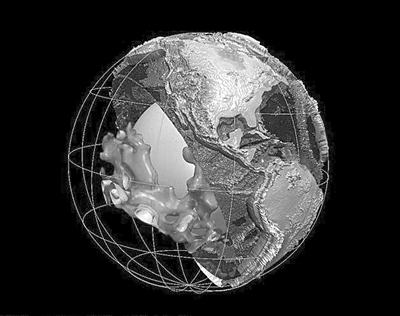

在地球深處,科學家發現了兩個大型的液滴狀結構,每個的厚度都比珠穆朗瑪峰高100倍。這些大小與大陸相當的“液滴”位於地核之上,距離地表約2900公裡。研究者認為它們是由與地幔其他部分不同的物質所組成的。

研究者稱,這些奇特的大型結構或許能揭示地球形成的過程,並幫助解釋驅動火山噴發甚至板塊構造運動的機制。來自美國亞利桑那州立大學的科學家將他們的發現發表在近期的《自然—地球科學》雜志上。

這兩個“液滴”正好分處地球兩端,一個在太平洋下方,另一個則在大西洋之下。它們通常被稱為“熱化學異常體”。長期以來,科學家一直認為熱化學異常體是由地幔物質構成,但溫度高於平均值。這是熱地幔岩石緩慢攪動、上升導致的結果。

不過,研究者現在提出,地幔中的熱化學異常體可能具有獨特的化學性質。新研究顯示,這些“液滴”中含有被板塊構造向下擠壓的物質,甚至可能是由地球在45億年前形成時的殘余物質所組成。

亞利桑那州立大學地球和太空探索學院的愛德華·加爾內羅說:“盡管這些‘液滴’的起源和組成依然未知,但我們推測,它們包含著地球如何形成以及如何運作的線索。”對地球深處地震的研究顯示,地震波在這些熱化學異常體中傳播得較為緩慢。

研究者認為,由於板塊構造的向下運動,這些熱化學異常體周圍的地幔物質可能由溫度相對較低的岩石組成。盡管還有很多問題需要解決,但新的數據顯示,它們比周圍的地幔物質密度更大。除此之外,它們的活動還更加穩定,持續時間很久,形狀受到地幔流的影響。

隨著該領域研究的深入,研究團隊預測,這些“液滴”的神秘起源將很快被揭開。

世界最大射電望遠鏡落成 可能帶來系外脈沖星驚喜7月3日上午,隨著最后一塊反射面單元被順利安裝在索網上,我國在建的“觀天巨眼”——500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)主體工程正式完工。“我們希望通過FAST首次發現銀河系以外的脈沖星。”國家天文台副台長、FAST工程常務副總經理鄭曉年說。【詳細】

6月“科學流言榜”發布 吃素不得心腦血管病列榜首 六月“科學流言榜”今天發布,“吃素不得心腦血管病”位列榜首。“每月科學流言榜”由北京市科學技術協會、北京地區網站聯合辟謠平台、北京科技記者編輯協會共同發布,得到中國科普作家協會科技傳播專業委員會、中國晚報科學編輯記者學會、上海科技傳播協會的支持。【詳細】